花井十伍(大阪HIV薬害訴訟原告団 代表/特定非営利活動法人 ネットワーク医療と人権 理事)

スライド1

こんにちは、花井十伍といいます。今日は薬害エイズをみんなで振り返ろうということで、「それぞれの薬害AIDS -当事者たちの姿と生きざま」という企画をご用意しました。私は大阪HIV薬害訴訟原告団の4代目の代表を務めています。3代目は国会議員をやったりして今も元気にしています。2代目の石田吉明さんは京都の方だったのですが、スライド1の左の写真はこの方のメモリアル・キルトです。右は岩崎(孝祥)君といって画家を志していたのですが、エイズで亡くなりました。その方の作品です。真ん中も同じくエイズで亡くなった方の作品です。趣味が写真で写真集も出していて、やっと少し秋めいてきたので、今日はその中からコスモスの写真を持って参りました。この世代の血友病患者は結構四肢障害があるので、写真とか「家で模型作り」といった趣味を持つ患者が多かったのです。

私のこのセッションでの役割は2コマです。薬害エイズはもう30年も前の話ですが、「当時何が起こったのか」ということをざっと皆さんにご理解いただくとともに、「被害者は当時どんな感じだったのか」ということをお伝えすることです。

血友病患者とエイズの出会い

私たちとエイズの出会いは、「突然やってきた」といえます。日本で初めてエイズが報道された新聞に「免疫性を壊す奇病、米国で広がる」という記事が出ました。1982年7月20日の記事です。当時私は20歳で、京都産業大学の学生でした。上賀茂の近くの下宿でこの記事を見ました。たいして大きな記事ではなかったのですが、少し気にはなりました。なぜかというと、「患者はほとんどが同性愛好者の若い男性だが、その後重度の麻薬常習者や血友病患者にも発生している」と記事に書いてあったからでした。私は当時学生で、少し浮ついた気持ちでいたところなので、「まぁ大丈夫だろう」、「見て見ぬふりをしよう」という感じでいました。感度の高い患者はこの記事を持って医師のところへ行き、「先生、こんな記事が出ていますが大丈夫でしょうか」などと聞くようなことぐらいはしていましたが、多くの患者にとっては、なんとなく不安というか、「何だろう」、「なんか嫌だな」と思いながらも、「でもまぁいいかな」という感じでした。まさかそれから30年、このエイズという病気と付き合うことになるとは思わなかったわけです。

スライド2

スライド3

その後、1983年の夏頃のことです。安部(英)先生という血友病の先生が患者さんの不安に対する心構えのようなことを話した講演録が当時結構出回っていて、私も母親に送ってもらって見ました(スライド2)。ここには、「アメリカ合衆国における血液製剤の使用量は日本より多い。それでも発症率は患者1000人につき1人の割合である」と書いてありました。つまり1000人に1人がエイズになるということですから、相当な高確率です。副作用によって1000人に1人が死亡する医薬品など絶対に承認されません。しかし、この安部先生のお話に関しては、おそらく当時の多くの患者がそうだったと思うのですが、「あっ、1000人に1人か」と少し安心した数字として聞いているのです。血友病患者は日本に5000人ぐらいいますので、「当たる(エイズになる)のは日本で5人」という解釈をすれば、「まぁ自分は5人には当たらないかな」と思ったのかもしれません。ミドリ十字という当時の製薬企業も、患者を安心させるためのツールとしてこの文書を使っていたぐらいですから、「5000人の患者の中で感染するのが5人だったら大丈夫かな」という受け止め方は、当時は結構あったのかなと思います(スライド3)。

スライド4

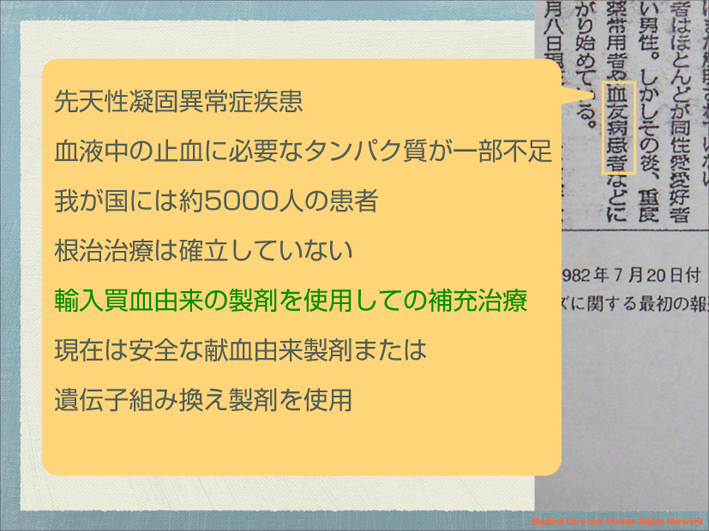

「血友病患者とは何か」ということを説明しておくと、先天性の凝固異常症です。出血を止めるためのタンパク質(酵素)が不足しています。日本には5000人ぐらい患者がいます。完全には治りませんが、当時はアメリカから輸入した買血由来の製剤を使用して足りない酵素を補充する治療をしていました。だからこそ、この「エイズの心配」というものが出たのです。現在は安全な献血由来の製剤または遺伝子組み換え製剤を使っています(スライド4)。

血友病はどんな病気なのかというと、端的に言うと「血が止まりにくい病気」なのですが、とにかく痛い病気と考えていただいて結構です。関節や筋肉などに内出血が起こると痛いのです。私などは、幼い頃は「痛い」という記憶がほとんどです。治療法の進歩により、今の子どもたちはもう痛さも知らない世代になっています。

なぜ血友病患者がHIV に感染したのか

スライド5

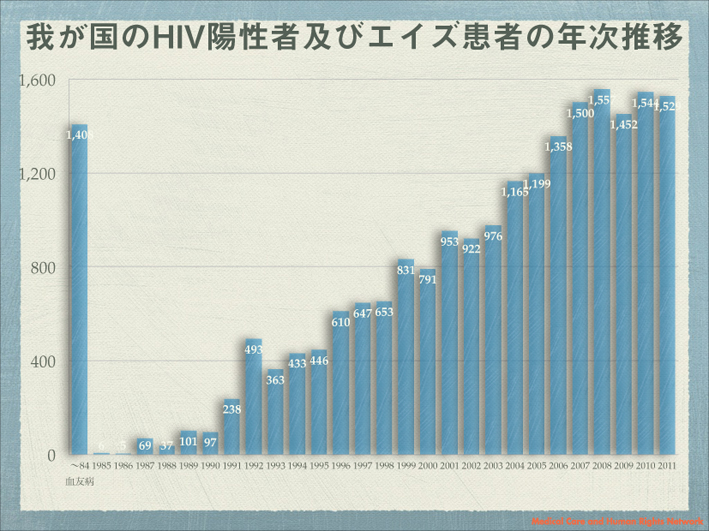

HIV陽性者とエイズ患者の新規患者数が今は毎年報告されています。それを合算した数を棒グラフにしました(スライド5)。数えだした年は1985年です。1985年から報告を求めて、最初は6人のエイズ患者が報告されました。それから時を経て、2004年に1000人を超え、2007年には1500人を超えました。そして、最近はだいたい毎年1500人前後の新規患者数が報告されているのが日本の状況です。薬害エイズの被害者数は約1500人と言われていますので、最近は薬害エイズの被害者の数だけ毎年感染者が増えていることになります。ですので、もう今やHIV感染者全体の中で薬害エイズ被害者は少数派になっています。しかし、薬害エイズにおける感染のピークは1983年頃ではないかと言われていますので、国が数えだす以前からすでに感染者は相当数存在していたことになります。感染者は6人であるという報告を初めて行った1985年以前から薬害エイズ被害者としてのHIV感染者がこれだけいたということで、当時はHIV感染者の中における血友病患者の占める割合はものすごく高かったのです。

スライド6

スライド7

なぜこのようなことになったかということなのですが、1964年にライシャワーさんというアメリカの在日大使が暴漢に襲われて刺されてしまうという事件がありました。ライシャワーさんは病院に運ばれて輸血をしたのですが、その輸血で急性肝炎を起こしてしまいました。なぜ肝炎ウィルスに感染したかというと、当時は9割ぐらいの血液を買血で賄っていて、その買血であるが故に輸血による血清肝炎リスクが高かったのです。買血は、肉体労働者が集まるような場所に採血所があって、そこで行われていました。衛生的に酷くて、今の献血とは比べものになりません。新幹線が開通し、東京オリンピックがあった頃のお話ですが、アメリカのことになると日本は神経質に対応するということは今も昔も変わりませんから、国は「献血による国内自給」を閣議決定します。その結果、1974年にはいわゆる献血血液の国内自給が達成されるのですが、もう血液ビジネスは血漿分画の時代に移り変わっていました。いわゆる輸血用血液を買血で賄うというような時代は、もう終わりを告げていたわけです。(スライド6、7)

スライド8

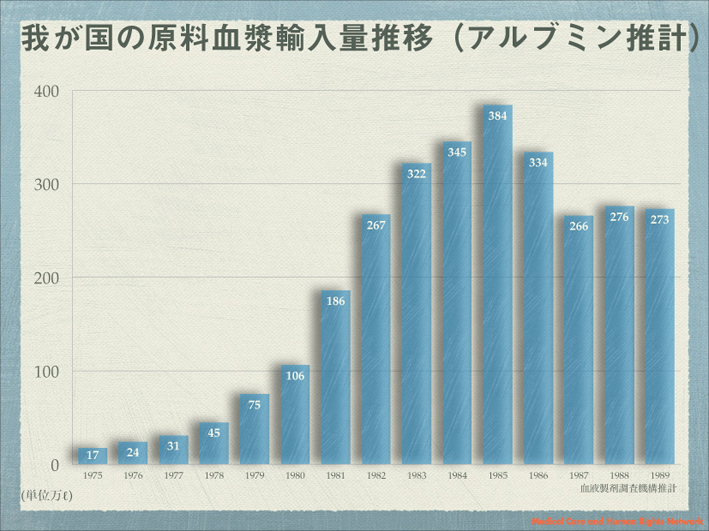

スライド8は、当時の血漿輸入量の推移でアルブミンに換算した推計データです。アメリカからの輸入量を見ると、ちょうどエイズが最初に報道された1982年は267万リットルを輸入し、それから増えて、ピークは384万リットルです。あまりピンと来ないかもしれませんが、今の日本全体の医療を賄うために必要な量は160万リットルです。ところが、どこでどう使っていたのか知りませんが、これだけの量を当時は輸入していました。全部アメリカからの輸入です。これが、当時いわゆる最先端の感染症が日本にドーンと入ってきて、多くの血友病患者に感染した理由です。

「血友病患者以外も血液製剤は使っていたじゃないか」という指摘がありますが、その通りです。HIVの、いわゆる壊れたウィルスの断片などは、もちろん全部の血液製剤に入っていたと思います。しかし、元気に感染力を持ち続けていたウィルスは、幸か不幸か血友病患者が使っている製剤だけに入っていたということです。「幸い」と言っていいのかどうか分かりませんが、結果として血友病患者だけの被害になりました。薬害肝炎ではフィブリノゲン製剤でC型肝炎ウィルスに感染していますが、フィブリノゲン製剤によるHIV感染は聞かないことを見ると、フィブリノゲン製剤ですらHIVに感染することはなかったということになります。

スライド9

スライド10

スライド11

スライド12

これが、いわゆる凝固因子製剤を作る原料血漿です(スライド9)。スライド10のような釜に大量に血漿を入れてプールして、1000人、1万人という数の血漿を集めるので、この中に感染者が1人いるだけで、1つの製剤ロットが全部ウィルス入りになります。これは、私たちが当時使っていた製剤です(スライド11)。HIV、C型肝炎ウィルス、B型肝炎ウィルス、全部入っています。だから、B型肝炎にも罹患、暴露はしているのでしょうが、HIVに感染し、その多くはC型肝炎にも二重に感染しているのが薬害エイズ被害者の姿です。出所によって数字は違うのですが、結果として1432人がHIVに感染しました。2012年5月末の段階では、もう679人が死亡していて、753人が生き残り組ということで、いよいよ拮抗してきました(スライド12)。

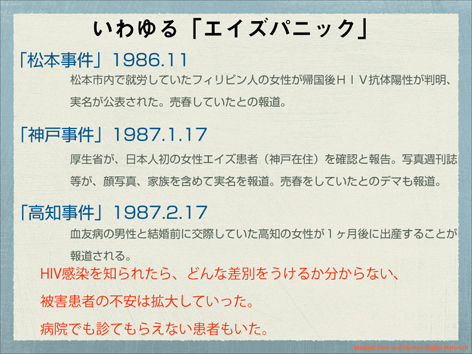

エイズパニック

スライド13

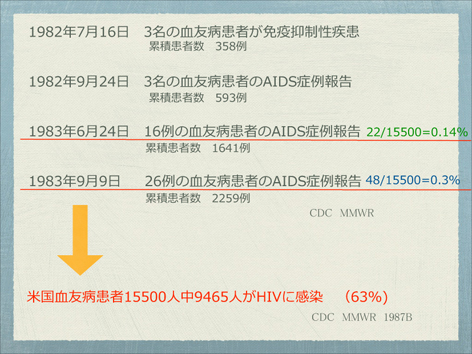

先ほどの発症率が1000人に1人という話なのですが、たぶんこのデータを見て言っているのだと思います(スライド13)。これは当時のアメリカのデータです。アメリカの血友病患者が1万5500人で、1982年7月から1983年6月の血友病患者を足すと22人なので、1983年6月24日の時点での「22÷1万5500=0.14%」というデータを使って「1000人に1人」と言ったのではないかと思います。しかし、発症者は当然どんどん増えるわけで、この後さらに26人報告されて0.3%になっています。結果として、アメリカでは63%が感染しました。だから、途中経過で「安全」と言ったことが批判の対象になったわけですが、感染と発症の関係がよく分かっておらず、どんどん悪くなっていく状況に対応するのがいかに難しいかということは、薬害エイズが教えてくれた一つの教訓です。

そして、1985年3月22日に日本での第1号患者が発表されます。第1号患者は、アメリカに住んでいて一時帰国したゲイの日本人の方です。安部さんは血友病患者が第1号患者だと言っていたのですが、厚生省に否定されていたので、安部さんは朝日新聞に情報を持ち込み、第1号患者発表の前日に朝日新聞がこれをスクープとして掲載しました。この朝日新聞の記事は、血友病患者が第1号患者だと言っています。結果として、ゲイの人たちと血友病患者が日本でのエイズ患者第1号という形で皆さんの知るところになったわけです。

スライド14

その後、1987年にはいわゆるエイズパニックが起こります(スライド14)。「市民の身近に迫る汚染」といった見出しで、四大紙ですらこういう大げさな表現で煽るという異常事態でした。これも、何が市民の身近に迫っているのかと言えばウィルスなのですが、そのウィルスを持っているのは患者であり、そうするとつまり「患者が市民の身近に迫って汚染させる」という感じに我々患者には受け取れるわけです。患者からすれば「おれたちが汚染物なのか」ということです。

また、神戸の女性の事件や、あと当時は「ジャパゆきさん」という言葉がありましたが、松本在住のフィリピン人のコマーシャルセックスワーカーだったらしい方が帰国してから陽性であることが分かったということで、松本ナンバーの車が差別されたりもしました。他にも、外国人がコンビニで入店拒否されたり、そういうことが本当に起こっていました。高知では、血友病の男性と結婚前に交際してHIV陽性になった女性が出産するという、いたって普通のことが新聞の一面になっています。

結局これらの騒動によってどうなったかというと、「HIV感染を知られたらどんな差別を受けるのか分からない」という雰囲気になって、患者は不安がりました。しかも病院で診てもらえないという診療拒否も起こってきたわけです。だから我々患者からすると、当時は暗黒の時代のような感じになるのかもしれません。

1987年2月17日の毎日新聞の記事には、「拡大エイズ禍、母子感染の恐れ現実に」とあります。この記事をじっくり読んでいてビックリするのが、まず「抗体陽性の人は妊娠すべきではない」とあります。ここまでは分かるとしても、その後に「抗体陽性の母親は生むべきではない」とまで言ってしまっています。さらに記事を見ると、当時の高知県の保健環境部の部長が本人に中絶するように説得を重ねているのです。これはすごいことです。当たり前に専門家が「生むべきではない」などとも言っています。もちろん当時は母子感染のリスクが高かったのですが、でも「生むな」とか、それを説得するというのは尋常ではない感じがします。しかし、当時リアルタイムでこの新聞を見た人たちは、たぶんそれほど違和感なく受け止めていたのではないかと思います。事実、その女性のところには「生むなんてとんでもない」などといったすごい嫌がらせがあったそうです。しかし、この夫婦には「生む」という意志が強かったので生みました。幸い感染せずに無事に健康な子どもが生まれてきたのですが、この時代はみんな何かがおかしかったという感じがありました。

被害者患者・遺族の痛み

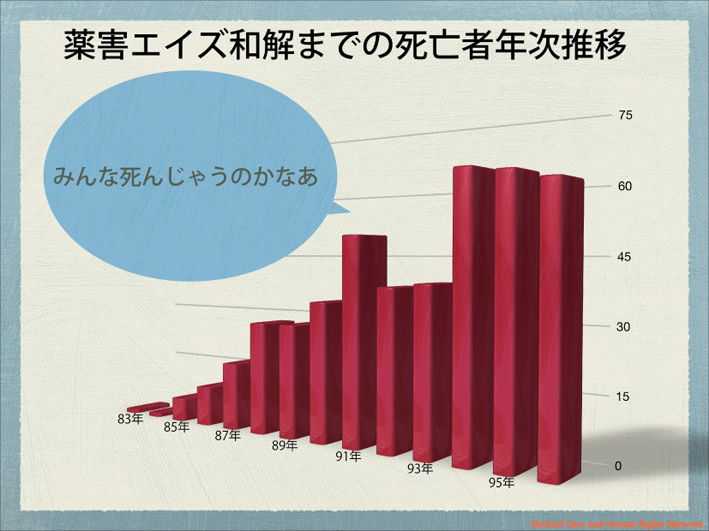

スライド15

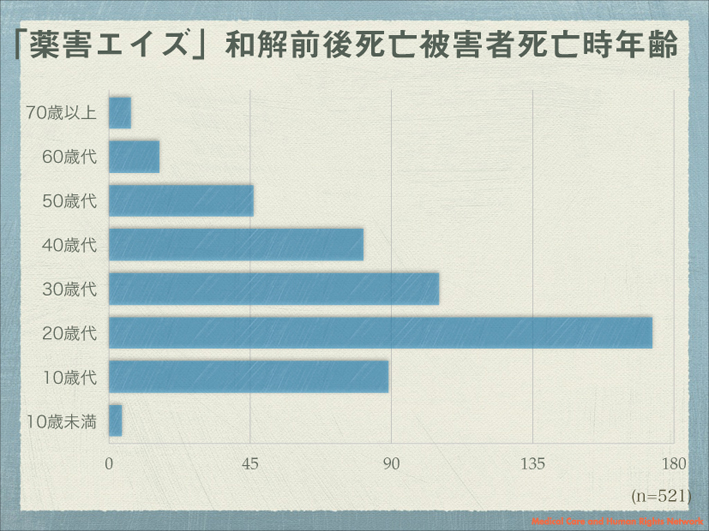

スライド16

血友病患者のエイズ発症率は1000人に1人とか言っていたのですが、結果的には1996年の薬害エイズ訴訟が和解した頃で、和解前には年間60人以上の方が死んでいきました(スライド15)。この頃はまだ「みんな死んじゃうのかな」という感じを持っていたのではないかと思います。国が謝罪した時に、菅直人厚生大臣と遺族の方が向かい合って写っている写真があります。私が驚いたのは、その遺族の方が「この子にも謝ってください」と言ったら、菅さんがまず正座して手を合わせました。「おっ、正座した」と思って見ていたのですが、その後に他の遺族の方々が羨ましがって、「私も連れてくればよかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。この場面はみんな泣けたのですが、悲劇性という意味で言えば、被害者の多くは当時10代や20代だったのです(スライド16)。10代前半なんていうと、初恋もまだです。初恋もまだなのにエイズになってしまったということなのです。20代ならもう初恋はしたかもしれませんが、血友病患者は奥手ですから、セックスは未経験だったかもしれません。そういう意味では、やはりかわいそうでした。

スライド17

スライド18

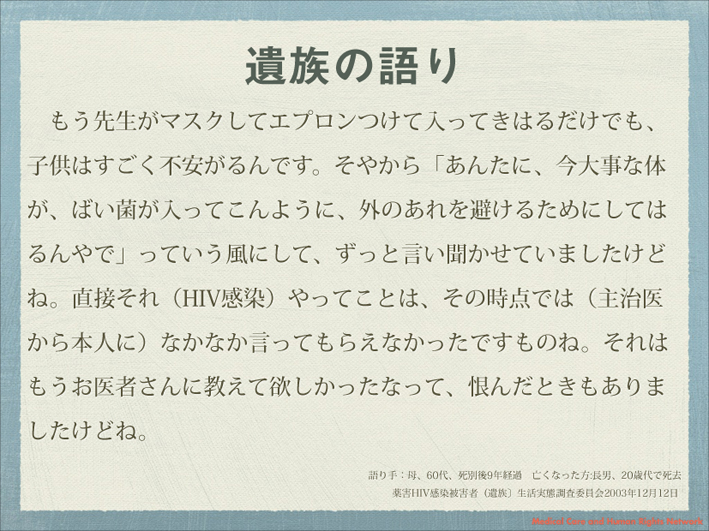

スライド19

遺族についてですが、こういうことがありました。医療者が感染防御をして病室に入ってきたところを、子どもがすごく不安がるのです。「あんたの大事な体にばい菌が入ってこないように、外のあれを避けるためにしてはるんやで」と言い聞かせていたという語りがあります。本当は、医療者が自分を守るためにエプロンやマスクをつけているわけですが、母親はそれは言わずに「いやいや、あんたのために先生はやってくれるんや」という涙ぐましい語りです。これは息子さんを20歳で亡くされた遺族の方ですが、「なかなか先生に説明してもらえなかった」、「恨んだこともありましたよね」といったことをおっしゃっています(スライド17)。

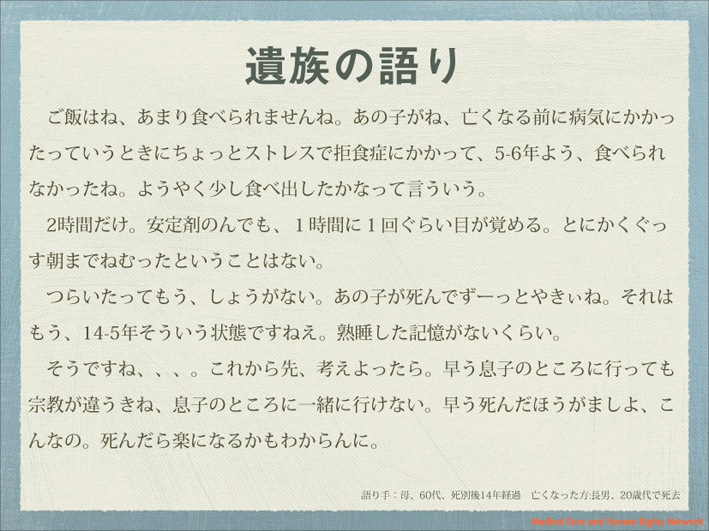

スライド18も息子さんを20歳で亡くされた遺族の方ですが、遺族の方ご自身がストレスで拒食症に罹って食べられなくなりました。不眠も訴えておられます。「これから先、考えよったら、早う息子のところへ行っても宗教が違うきね、息子のところに一緒に行けない。早う死んだほうがましよ。死んだら楽になるかもわからんに」ということで、遺族の方にとってはやはり未だに悲しみは消えていません。

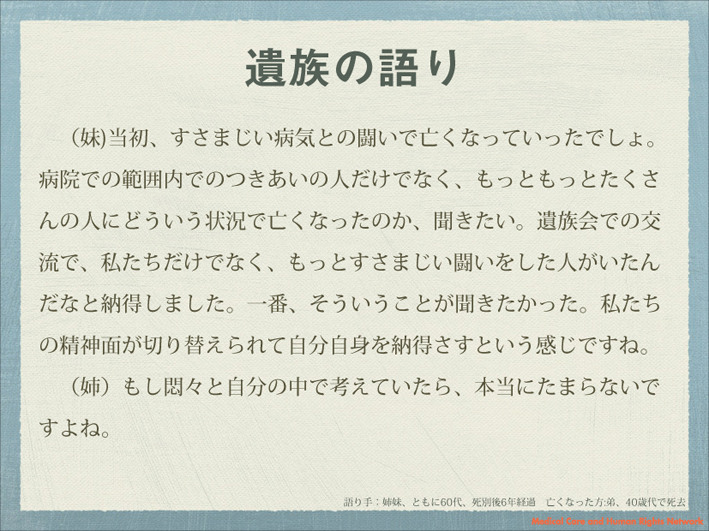

なぜかというと、やはり当時はすさまじい病気との闘いがありました。看病している側にとっても、やはり「すさまじい闘い」があったということです。そしてこの方は、「もっともっとたくさんの人にどういう状況で亡くなったのか聞きたい」と遺族の会での交流に参加し、「私たちだけではなく、もっとすさまじい闘いをした人がいたんだな」と納得されています。さらに、「そういうことが聞きたかった。私たちの精神面が切り替えられて自分自身を納得さすという感じですね」、「もし悶々と自分の中で考えていたら、本当にたまらないですよね」とおっしゃっています(スライド19)。

遺族の方にとっては、確実な治療ができなかった頃の闘病と看病、そしてマスコミの差別が相まって、そのトラウマと言っていいのか分かりませんが、その記憶は今もなかなか消えていないという状況があります。