蘭 由岐子(追手門学院大学 教授)

はじめに

追手門学院大学の蘭と申します。2001年から養老研の調査に取り組みました。研究会のメンバーのうち、私がいちばん多くの血友病専門医に会ったのではないかと思っています。ここでは、インタビュー調査から知りえた医師の姿を、従来の医師像と比較しながら簡単に描き出していきたいと思います。したがって、単純化の謗りは免れないかもしれません。

流布された医師像

スライド1

「流布された医師像」として、「薬害AIDS」の言説では次のようなことがよく言われました(スライド1)。「非加熱の血液製剤の危険性を知っていたのに、より安全なクリオ製剤に転換しなかった」とか「早く安全な加熱製剤に切り替えなかった」などということです。それから、「自分が安全だと保証して与えた薬でどんどん人が発病していくことに対する責任を取りたくないから黙り続ける」。これは広河隆一さんというジャーナリストの方が書いています。これは読み替えれば「無責任」で、「責任を取りたくないから黙り続けた」という話なのかなと思います。「被害者を出しているにもかかわらず、厚顔無恥にもHIV/AIDSの専門家然としている」。このようなこともジャーナリストの人が言っていました。「輸入非加熱血液製剤の薬価差益で儲けていたから投与を続けた」ということも言われていました。

ところで、クリオ製剤というのは高度濃縮非加熱血液製剤の前の世代の血友病治療薬で、1人か2人の供血者の血液から作られる薬です。非加熱血液製剤は2万人ぐらいの血漿をプールして作られていましたが、クリオ製剤はそれが2人ぐらいで作れてしまう薬ということになります。つまり、それだけHIVなど何か悪い病原体が入る確率が減るわけです。1960年代はそのクリオ製剤が使われていました。ですから、「クリオ製剤だったらHIVは入っていなかったのに」と言われていたわけです。当時の血友病医師たちは、そのことがわかっていたのにそのクリオ製剤を使わなかったとか加熱製剤に切り換えなかったとか、これらが当時のジャーナリズムで、また、裁判で批判された医師の姿でした。なんとなく「時代劇の悪代官様」みたいな感じですね。医師は裁判では被告にならなかったのですが、世に流通するイメージはこういう感じでした。

インタビューの概要と背景

スライド2

スライド3

養老研で、私たちのインタビューを受けてくださった医師は合計13名でした(スライド2)。厳密に言えば、インタビューを受けてくださって、それを逐語録として記録に残すことを承諾してくださった方たちです。この13名のうち8名が1980年代の薬害エイズ事件当時、血友病の診療にあたっておられ、私たちはその医師たちに延べ22回の聞き取りをしました。彼らは、小児科、血液内科、内科、感染症科に属していました。

私たちが知った医師はどういう方たちだったかということですが、焦点を先ほどの「世の中に流布した医師像」に対応させまして、まず当時の危機感やクリオ製剤への転換についてお聞きしました(スライド3)。また、当時の知識、例えば抗体陽性の意味、あるいは加熱製剤の有効性についてうかがいました。さらに、「陽性であることをどう伝えたのか」とか、さきほども申しましたように、当時の有名なジャーナリストが「医者は責任を取りたくないから何も言わないんだ」みたいなことを言っていたので、「責任についてはどうお考えですか」とか、薬価差益のことなどについてもお聞きしました。

スライド4

インタビューの背景として知っておかなければならないのが、1980年代初頭の血友病治療についてです(スライド4)。それまでのクリオ製剤は効きが悪いというか、いろいろな副作用もありました。それに代わって1978年に高度濃縮非加熱血液製剤が導入され、1983年にはそれを用いての家庭療法、いわゆる自己注射が始まります。クリオ製剤は点滴で行うため時間がかかります。それが高度濃縮非加熱製剤になって量も少なくなって自分で注射できるようになりました。

血友病という病気は、内出血するととても痛い病気です。それまでは、痛くなったら病院に行って、止血のための注射をしてもらっていました。点滴で輸注するために2時間ぐらい寝てないといけませんでした。それでは仕事もできないし学校も休まないといけないようになるわけです。それに対して、家庭療法では、痛くなったら自宅にある注射薬を自分で注射していいということになりました。これによって治療効果もアップして、患者さんにとっては生活の質がアップしました。それはつまり飛躍的に血友病診療が発展していた時代を意味しました。そして、その頃にHIVの問題が起こりました。

スライド5

さらにもう一つの背景として、当時は「予後の悪い病気については知らせない」ということがありました(スライド5)。今はインフォームド・コンセントの時代になっていますが、当時はがんなどの予後の悪い病気については知らせていませんでした。「本人への告知をしない」ということです。告知をするとすれば家族に対してだけで、知らされた家族は患者さんに嘘をついて・・・というようなことが一般的な時代でした。

明らかになった医師の姿

それでは、先ほど挙げた5つの焦点に合わせながら医師の語りを取り上げてみます。スライド6に「Ad」とありますが、これは私たちがインタビューを活字に起こして逐語録としてまとめた際に、各医師の名前を匿名にしたときの記号です。「d」はドクターの「d」で、医師ごとに「Ad医師、Bd医師、Cd医師・・・」というふうにしました。

スライド6

まず当時の危機感とクリオへの転換についてですが、主に今回はAd医師の語りを見ていきたいと思います。

「基本的にはやはり、HIV感染の危機感が希薄だったと言われれば、それはそのまま甘んじはしますけど、ただ実際に家庭治療を推進して患者さんのQOLに対したときに、現実に今の医療のなかでね、ほんとにそれをやめて・・・」、「それ」というのは高度濃縮非加熱血液製剤です。「・・・それをやめて、今ここでクリオに切り替えてもね、どれだけの効果があるんだ、それがありましたよ」とおっしゃっています。さらにここに取り上げた語り以外のところで、クリオ製剤の副作用などについても語っておられました。それから、Ad医師ではない、家庭療法、自己注射を推進した人たちの語りでは、「『困ったな』と、『ホームインフュージョンがせっかく軌道に乗りかけたのに、これではパーだ。パーにしたくない!』という気があったね、確かにね」、「せっかくあれだけ苦労して導入したのに、これが『クリオに戻せ』とか、あるいはそういうHIVの危険性があって、『濃縮非加熱製剤を使うな』と言われたら、それはちょっと困ったな」と思われたというのがありました。

スライド7

次に、当時の知識としては、「抗体は中和抗体といいますか・・・それと同じ可能性もあるんじゃないかと。だから、今考えると、いったい何言ってるんだ、って感じがするんですけどね」ということで、今はもうすでに分かっていることなのですが、当時は全然そうではなかった(スライド7)。それから加熱製剤について。今は加熱製剤は安全で、もうHIVに感染させることはない薬であることがわかっていますが、当時は「確信というより、そういうものだろうと。米国ではそうやっていたわけですから、そういう意味で」、「『安全かな』と思って使ってみた」とおっしゃっています。「ただ使った方の全員がC型肝炎にかかりました。・・・だから、いやこれ使ってもほんとにだいじょうぶかという気持ちはありますよね。またHIVでるんじゃないかっていうふうに」、「確信を持てないまま使っていた」と語られました。つまり、当時は確信的な知識もなく、「加熱製剤は安全だ」とははっきり言えなかったということです。この辺りはたぶん山田班と呼ばれる研究班で、皆さんの知識や経験を持ち寄って確定していったのではないかと思います。

スライド8

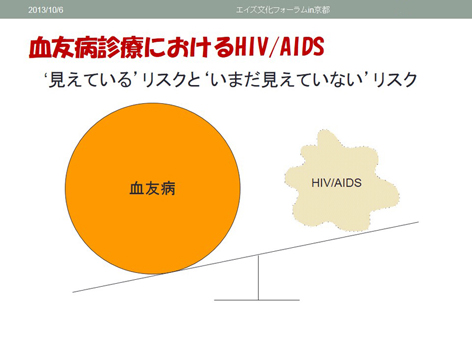

これらをまとめますとスライド8のようになりましょう。すなわち、血友病診療において、血友病のリスク、たとえば死に至る確率などはっきりと分かっているのに対して、HIV/AIDSというもののリスクは当時はまだはっきりと見えていない、そのような状況にあったのです。

スライド9

次に、「抗体陽性であることを伝える」ということに関してですが、これもAd医師の語りです(スライド9)。「時代によってね、告知というのは非常に違うんじゃないかと私は思ってるんですけどね。こちらも自信がなくて。言う以上サポートしなきゃいけない。そうすると、つい言いづらくなってしまうとか」。当時は予後の悪い病気に関しては伝えない時代でした。それから、「二次感染の問題があるから、伝えるべきなのは当たり前じゃないか」という指摘も、今ならばそれが正しい判断でしょうが、やはり当時のお医者さんにとっては、抗体が陽性であることの意味もまだはっきり分かっていなかったし、抗体があればもう二度とその病気にはならないなどと思っていましたから、その時にはまだ二次感染の話は入っていないわけです。

まとめますと、がんの告知をしないのと同じように、エイズについても「予後が把握できていて治療ができていれば伝えるけど、何のサポートもできないのに・・・」という思いから告知には至らなかったということです。それから、「エイズに関してはよくわからなくて、そのときじゃあ言ってしまってね、奇病だとか何とかね、言われそうになって。言って本当にいいのかどうかもね。・・・精神的なことにしか対応できないですからね・・・」ともおっしゃっています。「肉体的に医者ができることはないし・・・」と自分の限界に触れながらも「奇病」と言われている時に患者さんに伝えてショックを与えてしまうということも問題だと考えているのです。広河隆一さんが言ったように、「責任を取りたくないから言わなかった」というよりも、「責任を取る必要があるから」、あるいは「責任を取りたい」と思っていたからこそ、病気のことを知らせるのが難しいと感じていらしたのかなと思いました。

スライド10

告知の方法については、それぞれの先生がずいぶん悩まれたようなのです。Hd医師は手紙で告知しました(スライド10)。「一週間ぐらいねぇ、どーぅしようかなぁと考えて考えてねぇ、決まらないんですよ・・・一番いいのは、少しでもショック少なくするのは、やっぱり手紙がいいかなと。ショックを少なくするには、直接会って話をするよりも手紙が一番いいんじゃないかなと思ってね。それで、皆さんへ手紙を書いたんですよ」と。そして、「残念ながら、陽性が出た」という内容で陽性者の方に手紙を書かれました。「『とにかく一緒にがんばって、なんとか乗り切るようにやろうや』というふうに書いたと思う」とおっしゃっていました。裁判支援の本には、この手紙を受け取った患者さんが「なんで手紙なんだ」と思ったと、Hd医師についてすごく批判的に書いてありました。手紙を受け取った患者さんたちにもインタビューさせていただいたのですが、そのうちのひと方もやはり「手紙かぁ」とはじめは思われたようです。が、つぎには、このHd医師は小さな診療所で患者さんを診ておられて、場所的にも小さいので看護師さんや事務の人がそばにいてプライバシーが守れないから、それで手紙にされたのではないかと慮っておられました。

スライド11

それからもう一つ、「儲け」についてです。スライド11は、Hd医師が「自分のところは(病院ではなくて)クリニック(診療所)だった」が、「ぜひこのインタビューの最後にこれだけは言っておきたいんだ」とおっしゃって、当時の薬問屋の伝票を私の目の前に持ってきてくださってお話になられた内容です。「血液製剤って、高いんですよね。差益が昔からなんですけど、非常に小さいんですけどね」。「ずいぶん世間で言われていることと違うな」と私は思いました。差益は1.3%~2.0%でゼロもあるし、それから個人経営の診療所の場合は収入のトータルに対して課税される、つまり収入が高くなればなるほど税率が高くなるのだそうです。ですので、その小さなクリニックでも血友病の薬は何千万円と使いますので、「結局使えば使うほど赤字になっちゃうんですよ。だから奥さんと税理士さんから『血友病を診るのをやめてくれ』とまで言われた」とおっしゃっていて、「でも自分は『何を言ってるんだ』と反論して、その後クリニックを法人化することで乗り切った」とおっしゃっていました。さらに「ある評論家は薬価差益のことをすぐに取り立てるけど、僕はそれを聞いて頭に来てね」ともおっしゃっていました。

スライド12

スライド13

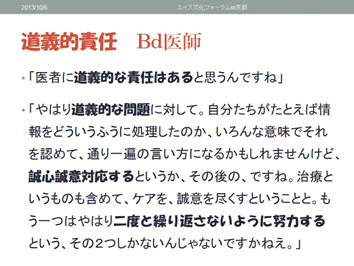

スライド14

「責任」については、「責任を取らない」ということではなくて、「あるんだろう」とおっしゃっています(スライド12)。「責任というかはやっぱりありますよね」、それで「どうにか復しよう」ということで、それは「血友病治療に関しては慎重にやっていくことが基本だな」とか「エイズ問題に対してやっぱり関わっていくことが必要だ」とおっしゃっています。それから、「血友病HIV感染者の努力を役立てていくということが我々に課せられてきた」ということで、「それを知っている自分たちがちゃんと伝えていくということも大事なことだ」、「責任を引き受ける」ということをおっしゃっています。手紙で告知したHd医師も、「謝罪は書いてなかったな」ということを思い返して、「これは申し訳なかったな」と思ってらっしゃいます(スライド13)。「やっぱり自分が一番悪いんだから」と認識しておられます。それから、Bd医師も「道義的な責任はあるよ」とおっしゃっています(スライド14)。だから次はどうするのかと言えば、「誠心誠意対応する。通り一遍の言い方だけど、それは必要だろうし、さらに二度と繰り返さないように努力する」のです。

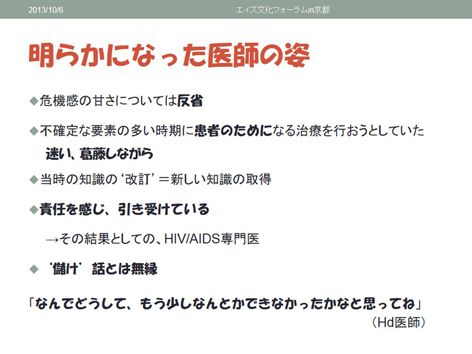

スライド15

以上をまとめてみますと、当時の危機感への甘さについてはずいぶん反省の語りがありました(スライド15)。それから、不確定な要素の多い時期に、迷い、葛藤しながら患者さんのためになるような治療を行おうとしていたということが言えるかと思います。ただし、これは患者さんのためになるという判断が入っていて、この点において、医師である自分は「何でも患者さんのことを知っているんだ」というパターナリズムの匂いがしないでもないですが。ある医師は、息子を自分の車で撥ねてしまった父親として自分のことを語っていました。HIV治療が確立していない頃、なすすべがないと思われていた、その頃に導入されたカウンセリングの技法などを学ぶうちに、医者は思ったよりも患者さんのことを知らないということに気づいていかれました。そのことに気づきながらも、患者さんのためになるような治療をやっていこうとがんばりました。また、次々と当時の知識は改訂されていきます。さらに、責任を感じて引き受けているからこそ、血友病の治療をしていた医師がHIV/AIDSの専門医に変わっていくわけです。それから、Hd医師のように、「なんでどうして、もう少しなんとかできなかったかなと思ってね」という思いをずっと持っている方もおられます。

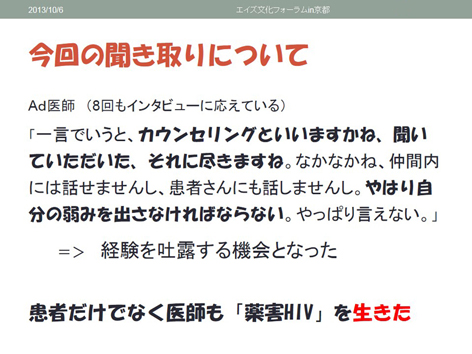

スライド16

今回の聞き取りについて、Ad医師は8回もインタビューを受けてくださったのですが、そのインタビューの場が「カウンセリングのようだった」とおっしゃっていました(スライド16)。「こういう薬害HIVの問題について語ることは、やはり自分の弱みを出さなければならない。こういうことは仲間内、医師同士でも話せないし、患者さんにも話せません」。この語りは大きな問題を指摘しています。普段の医療の現場には、こういう「自分の弱みを出」せる場所がないということがこの語りから分かるわけです。私たちが特別に聞き取りをして、最後にこういうふうにおっしゃったのです。お医者さんも、医療の現場で、分からなかったら「分からない」と、もう少し弱みを見せてもいいのではないかと思いました。薬害HIVは患者さんだけではなくて、医師もその中で格闘しながら生きたことが今回の調査からわかりました。

以上、調査研究から見えた医師像についてお話ししましたが、これは私たちに語って下さった医師たちの姿であることに注意してください。語らなかった医師たちは、また、別の姿を呈するかもしれません。