本郷 正武(和歌山県立医科大学 講師)

ありがちな「ストーリー」

和歌山県立医科大学の本郷と申します。社会学者の立場から「さまざまな被害者像」ということでお話しさせていただきます(スライド1)。私は仙台で大学院に在学中、エイズの電話相談のボランティアをやっていました。その過程で、どういうふうにしてHIV/AIDSのことを知っていくのかというプロセスをテーマにした本を書いたりしました(スライド2)。養老研の報告書にも関わらせていただきました(スライド3)。

スライド1

スライド2

スライド3

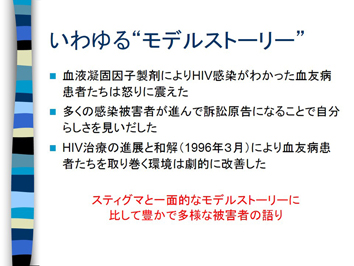

今回は最初に「被害者とはこんな感じかな」という、ありがちなストーリーを3つ挙げてみました(スライド4)。まず、血液凝固因子製剤によるHIV感染が分かった時点で、患者はすごく怒った、怒りに震えたというストーリーです。2つ目として、1989年に薬害HIV訴訟が起こりますが、被害者たちはその訴訟原告になることで、自分らしさ、つまり横文字で言えばアイデンティティのようなものを見出したというストーリーがあります。さらに、1996年3月に和解した後、HAARTという多剤併用療法が出てきてHIVの治療環境が劇的に改善したというストーリーもあると思います。今日の報告では、これらのストーリーを「破壊」するというのが私の役目です。

スライド4

HIV 感染≠スティグマ

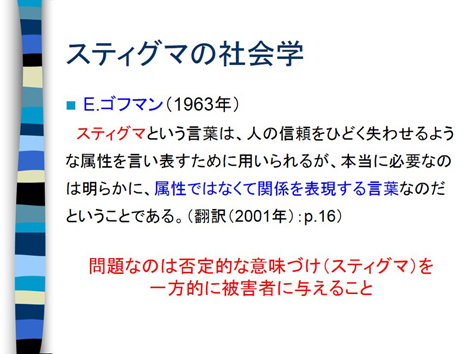

社会学では「スティグマ」という言葉を常々使います。たぶん皆さんもご存じの概念だと思うのですが、ゴフマンという方が『スティグマの社会学』という本を1963年に書いています(スライド5)。その本には、スティグマとは、目に見える傷や障害や病気など、例えば「この人には触らないでおこう」というような、ある意味人の信頼をひどく失わせる、つまり属性を表す言葉では必ずしもなくて、「関係」を表現する言葉だと書いてあるのです。単に「話す言葉が違うから」とか「○○という病気を持っているから」とか「○○という障害を持っているから」というだけではなくて、関係性を問題にしています。つまりゴフマンは、「被害者」だとかそういう側面を持っている人に、周りが否定的な意味付けをすることによってスティグマが発動されると言っています。私はこれをいつも試験問題で出して、単にHIVに感染したからスティグマが与えられるわけではなくて、それに対して周りがどういう反応をするかという関係性が問題になるという話をします。この観点から、今日は被害者の語りを整理していこうと思います。

スライド5

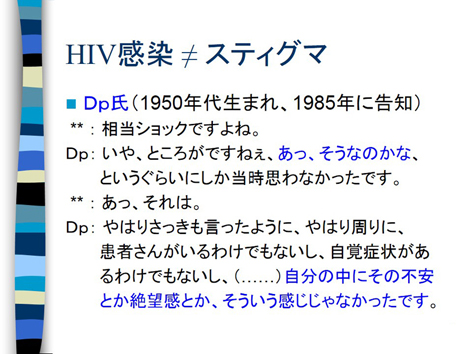

まず、感染を告知された時にそれをどう受け止めるか。エイズ・パニックが1986年、87年に起こりますが、それまでに感染告知を受けた方(スライド6:Dp氏)は、それほどショックを受けずに、「『あっ、そうなのかな』というぐらいにしか思わなかった」という語りをしていたり、「自分の中に不安とか絶望感とか、そういう感じはない」とおっしゃっている方がいます。つまり、発症するまでに時間がかかる病気ですので、周りにまだ発症している患者さんがおらず、それでいろいろ感染と発症の確率を見誤ったりしたところはあるとは思いますが、エイズ・パニックの前に告知を受けている方は必ずしも当時、不安や恐怖をかき立てられていなかった。こういうイメージなわけです。そこをまず一つ押さえておく必要があると思います。

スライド6

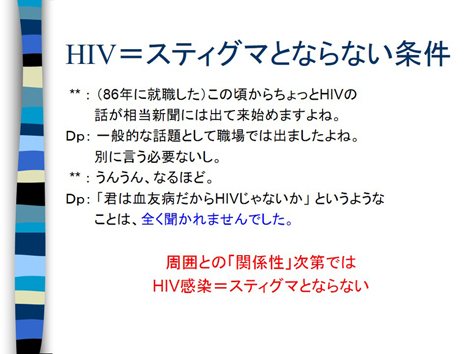

また同じDpさんは、就職した時にはもうすでにHIVの話が新聞に出始めていました(スライド7)。しかし、職場で自分が血友病だということは言っていても、「じゃあ、HIVだろう」ということは全く聞かれなかったとおっしゃっています。これは、特にDpさんが自分で対処しようとしたのではなくて、周りが気遣ったのか、全く知らないのかは分かりませんが、ある意味結果的にスティグマが発動されなかったということになります。HIVに感染したからといってすぐに周りから否定的な意味合いを付与されるというわけではなくて、その人を取り巻く関係性がどういうものかによって変わるということがこれで証明できると思います。

スライド7

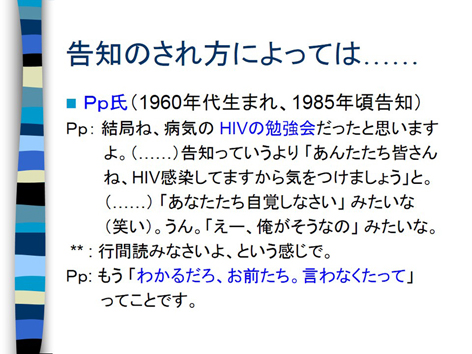

ただ、一方で告知だけに限ると、すごくショッキングというかトラウマティックなケースもあります。スライド8のPpさんのお話は非常に際どい話が多いのですが、ある地方都市で、血友病のHIVの感染者を集めて、厚生省が健康管理手当を出すという話で、その説明会が行われました。これは一人ひとり個別に対応するのではなくて、全員を集めてということですから、言わば「集団告知」ということになります。そういうプライバシーを全部破壊するようなことをして、しかも「ここにいる人たちはみんな感染していますよ」という言い方ではなくて、「これからエイズ基金の説明をします」というような言い方で、「じゃあ、おれは感染しているんだ」と自覚させられるような形でした。「お前たち、言われなくても分かるだろう」というような、そういう告知の経験をされた方もおられます。しかし、その場ですぐ怒りが発動するというわけではありません。もちろん裁判の段階でいろいろな怒りや「自分は被害者である」という文脈が挿入されて初めてスティグマができるという場合もあると思います。

スライド8

多様な訴訟へのかかわり方

スライド9

スライド10

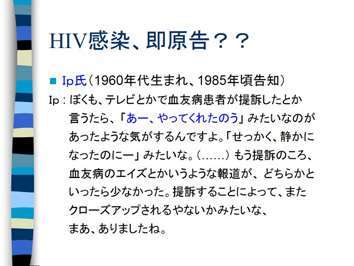

薬害HIV訴訟が1989年に提訴されて、その後の和解によっていろいろなものを獲得していったということは周知の事実ですが、かといって感染が分かったらすぐに「おれも原告になって闘うぞ」という、ある意味マッチョなストーリーには必ずしも結びつきません。Ipさん(スライド9)などは、最初に提訴と聞いた時は、「あぁ、やってくれたのう」という、非常に冷めた、距離を置いた感想を漏らしています。また、エイズ・パニックで非常にネガティブなイメージが出た後で、「『やっと沈静化したのに、またクローズアップされるじゃないか』というような考えを第一印象では思った」とおっしゃっています。

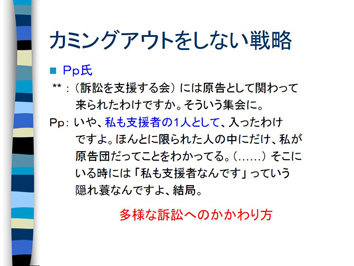

また、Ppさんの語りを見てみると、実際は原告なのだけれど、表立っては支援者の一人として集会や勉強会に出ていらっしゃいます(スライド10)。つまり、「支援者」という隠れ蓑のような形で訴訟の諸活動に関わっていったということです。訴訟への関わり方としては、必ずしも原告になって旗を立てて闘う姿勢を前面に押し出さなければならないということではなくて、より否定的な意味合いのスティグマが強い中では、必ずしもマッチョに「カミングアウトする」みたいな形でなくても構いませんでした。訴訟に対しては、いろいろな距離の取り方や参加の形があり得るということを示しています。

否定的な関係性がいまだに

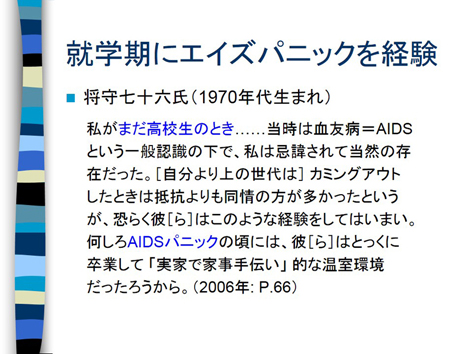

将守七十六(まさもり・なそろく)さんに関しては、インタビューのデータは養老研の報告書の中にはないので、彼の著作の中からの引用になります(スライド11)。これまで見てきた方の語りは1950年代や60年代生まれの方なのですが、この将守さんは1970年代生まれです。私は1973年生まれですから彼は同年代になるのですが、この方だとエイズ・パニックなどは高校生の時だったそうです。ですので、少し上の世代に比べると、例えば学校で酷い目に遭うとか、いじめに遭うとか、そういう過酷な経験をしてきているわけです。若い世代に発症が多いということもありますが、かなり過酷な人生を送ってこられています。そういった意味では、エイズ・パニックというものをどういうふうに体験しているか、どの時期に体験しているかということによっても、かなり感染被害者の中でいろいろなスティグマのグラデーションというか違いがあります。スティグマの受け止め方も全然変わるということは、一応触れておかなければいけないかなと思います。

スライド11

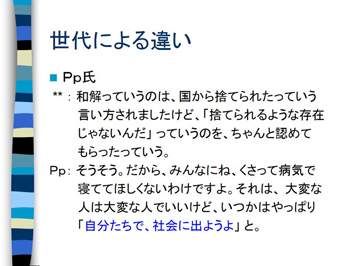

一方で、Ppさんのように1960年代生まれで、社会に出てから自分の感染を知り、訴訟活動にも一生懸命中心になってがんばっているような方にとっては、最終的には「自分たちで社会に出よう」とか「くさって病気で寝ててほしくない」とか、そういうことを力強くおっしゃる方もいらっしゃったり、そういう世代による違いもひとつ考慮する必要があると思います(スライド12)。それもひとえにスティグマをどういう時期にどういう形で体験しているか、周りとどんな関係性を結んでいるかということに依存するところはあると思います。

スライド12

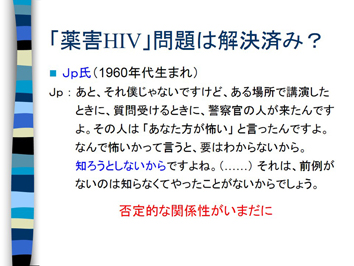

これはまた別な語りで、この方も1960年代生まれでJpさんという方です(スライド13)。この方が直接体験されたわけではないのですが、ある場所で別のお友達か知り合いの方が講演をされた時に、質問をしてきた警察官の方が「あなた方が怖い」と言ったそうです。なんで怖いのかというと、「あなたたちのことがよく分からない」とか、血友病や薬害の被害者のことを知ろうとしない姿勢が露骨に現れていました。これは障害者の話とも共通するところがあると思います。例えば「前例がない」とか、公務員や政治家がよく言いそうなことで、こういうことはどうしてもあると思うのですが、「知ろうとしない」ということは、まさに否定的な関係性というものをよく示しています。これが言わばスティグマの原因になるのだと思います。

スライド13

豊かで多様な被害者の語り

スライド14

スライド15

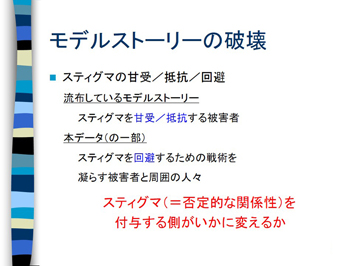

最後のまとめになります。ここまで見てきた3つのモデルストーリーを完全に破壊しきれたかというと少し違うかもしれませんが、少なくともスティグマと闘うマッチョな、つまり「訴訟によって何でも解決したんだ」というような一面的なモデルストーリーではないということを示せたと思います(スライド14)。ここで紹介した被害者の多様な語りには、スティグマを甘受する道、あるいはそれに抵抗するストーリーと、あともう一つとして、「回避」という第三の道があります(スライド15)。流布しているモデルストーリーはどちらかというと「被害に遭って、差別に遭って大変だった」という語りと、それに対して、例えば訴訟とか身近なところで抗議するなりして「がんばるぞ」というストーリーですが、一方で今日示したものは、「スティグマをどうやって遠ざけるか、回避するか」というお話です。そもそもゴフマンがスティグマの議論をする時は、「いかに回避するか」、例えば「障害者がどういうふうにしてスティグマをやり過ごすか」というようなことをかなり語っていらっしゃいます。それと似たように、スティグマという否定的な関係性を、例えば「考えないようにする」とか、また「周りがスティグマを持たないようにする」ことによって、いかようにもHIVの受け止め方は変わるし、世代によっても深刻さは変わります。そのため、モデルストーリーとは外れる「周りが、あるいは自分がスティグマをどういうふうに捉えるか」によって多様な語りが生まれているということを、今日は示せたと思います。スティグマは否定的な関係性ですから、「本人がどう思うか」ということもそうですが、最終的には周りにいる人間、つまり付与する側がどういうふうにその関係性を変えるかということに依存していて、HIV/AIDSの理解や問題の解決にも関係していると思います。