『のみごこち』と身体との折り合い

S.K.(患者の立場から)

感染を知らされなかった青春時代

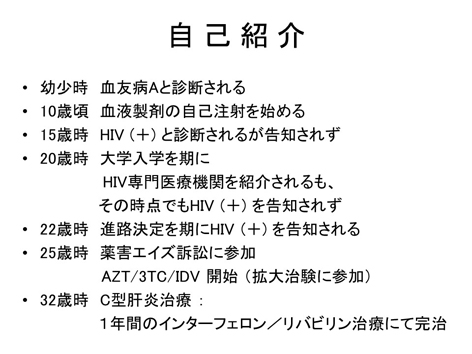

スライド1

患者のS.K.です。まず自己紹介をさせていただきます(スライド1)。血友病Aと診断されたのは幼稚園の頃です。10歳の頃から血液製剤の自己注射を始めるようになって、HIV 陽性と分かったのは15歳の時です。その時は親がドクターに告知されました。「息子には言わないでほしい」ということで、私は知らずにその当時を過ごしていました。ずっと小児科にかかっていたのですが、20歳の時に京都の大学に行くことになったので、それを機にHIV専門の医療機関を紹介されました。「何かあればそちらへ行くように」とのことだったのですが、その時点でもまだ自分が陽性だとは知らなかったので、「自分がそんなところへ行く必要があるのかな」とかいろいろ思いながら、結局その医療機関には1回受診しただけで、その後はそのままほったらかしにして時を過ごしていました。

HIV陽性を告げられたのは22歳の時です。進路を決めないといけないということで、親に自分の希望の進路を話した後、地元の小児科の先生に呼ばれ、その時に告知されました。私は当時、血液製剤でHIVに感染した薬害被害者の存在は知っていましたが、自分がそうだとは言われていなかったので、「自分は大丈夫なんじゃないか」と思っていました。ただ、告知された後にそれまでの小児科の先生の言葉を振り返ってみると、「予防のためにAZTを飲んでみるか?」などと言われた記憶はありました。私はそういったことを勧められても「自分は陽性者じゃないし、別に飲まなくてもいいじゃないか」と拒否していたので、実際には感染しているのにそのまま無治療の状態が続いてしまっていたということになります。

25歳の時に、当時の先生に「薬害エイズ訴訟に参加してみては」と教えてもらったことがきっかけで訴訟に参加することになりました。その頃から薬を飲み始めました。最初はAZTの単剤で飲み始めて、AZTと3TCとインジナビル(IDV)の拡大治験に参加し服用していました。

32歳の頃には「エイズはもう慢性疾患だ」と言われるようになっていたのですが、重複感染していたC型肝炎が当時の患者の死亡原因のトップとして問題になっていました。私もC型肝炎の治療のために1年間のインターフェロンとリバビリンの治療をしました。その結果完治したのですが、その時は「鬱になるのが嫌だ」とか「髪の毛が抜けるのが嫌だ」とか、いろいろ見た目を重視して治療を嫌がっていました。「命と見た目とどっちが大事だ」と先生に言われて、それで決心して治療をしたのを覚えています。

私はこれまで、15歳から24、5歳までの間のことを、見て見ぬふりというか、知りたくないという思いがあって振り返ることができなかったのですが、今回ここでお話させていただくにあたり、いろいろなことに目を向けていくことで、いろいろなことが分かってきました。そして、今こうして生きていられるのも、薬害エイズ訴訟の和解に尽力された方々のおかげもあるんだなという思いもあって、それを今日は皆さんにお伝えできればと思っています。

感染を知らなかったからこそ、生き抜いてこられた

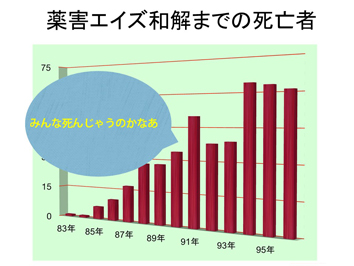

スライド2

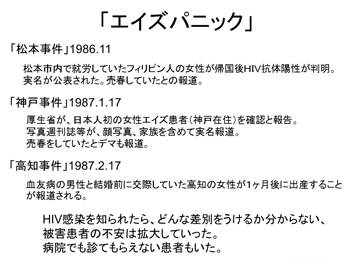

スライド2は、薬害エイズ訴訟の和解までの死亡者数のグラフです。1983年から1995年までの時期はまだHAARTの治療もない時代で、AZTもしくはddIしかない時代でした。それを飲んだとしても「体がだるい」などのいろいろな不具合があり、周りでバタバタと亡くなっていく中で、「こんな治療で大丈夫なのだろうか」「みんな死んでいくのではないか」などといった感情に苛まれました。また、その当時はいわゆる「エイズパニック」があったので、「もし人に感染を知られたら、どんな差別を受けるか分からない」という患者の不安は拡大していきました(スライド3)。病院でも診てもらえない患者もいたような状況の中で、患者たちは自分の病気と向き合っていました。私は当時、自分の感染を知らなかったからこそ、むしろ生き抜いてこられたのかなと思います。もし自分が感染していることを当時知っていたら、今自分はどうなっていたのかなと思います。

スライド3

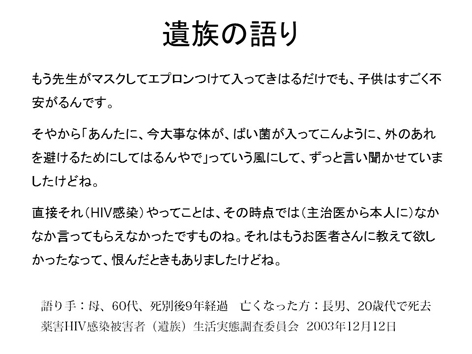

遺族の方の語りの中には、「先生がマスクしてエプロンつけて入ってきはるだけでも、子供はすごく不安がるんです。そやから『あんたの大事な体にばい菌が入ってこんように、外のあれを避けるためにしてはるんやで』という風にして、ずっと言い聞かせていましたけどね。直接それ(HIV感染)やってことは、その時点ではなかなか言ってもらえなかったですものね。それはもうお医者さんに教えてほしかったなって恨んだときもありましたけどね」とあります(スライド4)。診療側からも差別的な対応をされ、告知もされずに治療をさせられていた当事者やその家族は本当に大変だっただろうなと感じます。やはり1983年から1996年の和解までは凄まじい時代だったんだなと改めて思いました。

スライド4

辛かった治療経験

スライド5

スライド5は、私の抗ウィルス薬の18年間の治療経過を示したものです。最初はAZT単剤で始めたのですが、すぐに拡大治験が始まったので、1996年7月からAZTと3TCとインジナビルを飲み始めました。「水を1日1.5リットル飲む」という縛りがとても辛くて、誰に聞いても「水を飲むのがいちばん辛かった」と言います。出血傾向もあって、関節と違うところが腫れてきました。筋肉などが出血して痛むのですが、痛み止めを飲んでも治らないという辛さもありました。その後、ネルフィナビル(NFV)が発売されるのですが、この当時は「薬を変えるのであれば3剤同時に変えた方が良い」という時代だったので、私はddIとd4Tとネルフィナビルに変えました。ddIは大きな錠剤で、食間に飲む薬でした。それも12時間ごとに飲まなければいけなかったので、非常に辛かったです。今では絶対に処方されない薬だと思いますが、その当時は最先端だった薬です。また、この時期にはインターフェロンの治療を始めたのですが、同時に膵炎を起こしました。この時は吐き気が止まらず、痛くてのた打ち回りました。当時の自分は「薬を飲んでいたら大丈夫だろう」と甘く考えていたのですが、やはり真剣に病気と向き合わなければいけないと、この頃に思い始めました。

膵炎を起こしてからはAZT、3TC、ネルフィナビルに移行しました。しかしAZTで貧血が見られたので、またddIと3TCとネルフィナビルに変えました。この時のddIはカプセルになっていて、まだ飲みやすかったです。その後、また2回目の膵炎が起きました。この時は前回の膵炎の時に感じた前兆のようなものがあったので受診すると、やはり膵炎と診断されて、また入院することになりました。この膵炎の再発をきっかけに、高田先生が広島で開催されている薬剤師の研修会で自分の体験を話すという機会をいただきました。そこで話をさせていただいて、「自分は一人ではない。いろいろな人が理解してくれているんだ」という思いを体験させてもらいました。

その後、薬はアバカビル(ABC)、3TC、カレトラ(LPV/RTV)に変更しました。副作用としては、下痢がたまにあったぐらいで、この組み合わせでずっと飲み続けていました。ただ、カレトラでも中性脂肪が上がったりしていたので、「早く変えたい」という思いはずっと持っていました。そして、新しくラルテグラビル(RAL)が出るということで変更したのですが、肝機能が上がってしまい、止めざるを得なくなりました。その時はダルナビル(DRV)があったので、アバカビルと3TCと併用して治療を再開しました。その後、ドルテグラビル(DTG)が2014年5月に出ました。副作用も少なく1日1回の服用でいいということで、楽になるのではないかという思いで飲んだのですが、不眠や頭痛などで止めざるを得なくなりました。今はエプジコムとダルナビル/リトナビルで治療をしています。

HIVとともに生きるために

スライド6

「HIVとともに生きるために、今後どうしていけばいいのだろうか」と考えてみました(スライド6)。まず「長期服用患者に対するガイドラインが必要なのではないのだろうか」。ナイーブ患者(未治療の感染者)と長期服用患者では効き方が違うのではないかということがあります。次に「1日1回で本当に大丈夫なのだろうか」。合剤化が進んでいますが、用量調節などはなくていいのだろうか。あとは「いつまで飲み続けなければならないのか」。我々がいちばん望むのは「飲まなくていい」ということです。飲み続けなければならないことは分かっていますが、でも「いつまで飲み続けなければならないのか」という思いで皆さん飲まれていると思います。そんな中で、薬の変更であったり、副作用など、いろいろなイベントが起きた時には、患者はやはり精神的にも落ち込んでしまいます。そんな時に一人でいたら挫けそうになるのですが、私は周りの人に支えられてここまでやって来られました。そういった皆さんの温かいサポートがあれば患者も救われるし、「飲み心地」という点でも前向きになれるのではないかと思います。