「優生主義の現在-医療技術・科学技術と社会の関係史から」

立命館大学大学院 教授 松原 洋子 氏

(前頁からの続き)

優生保護法をめぐる歴史

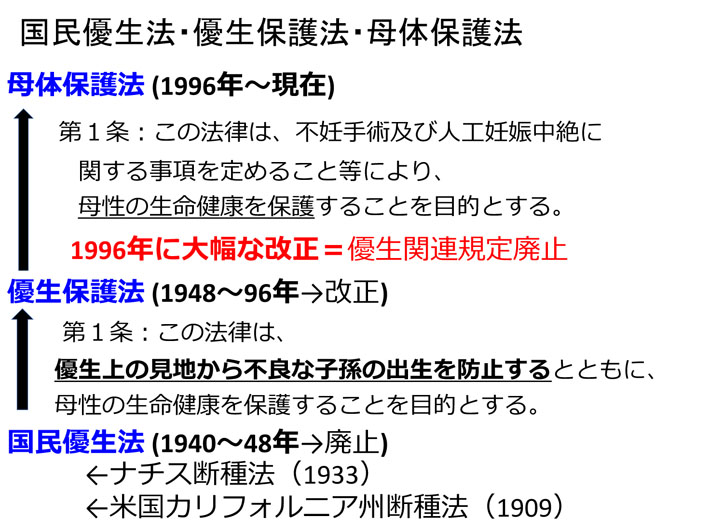

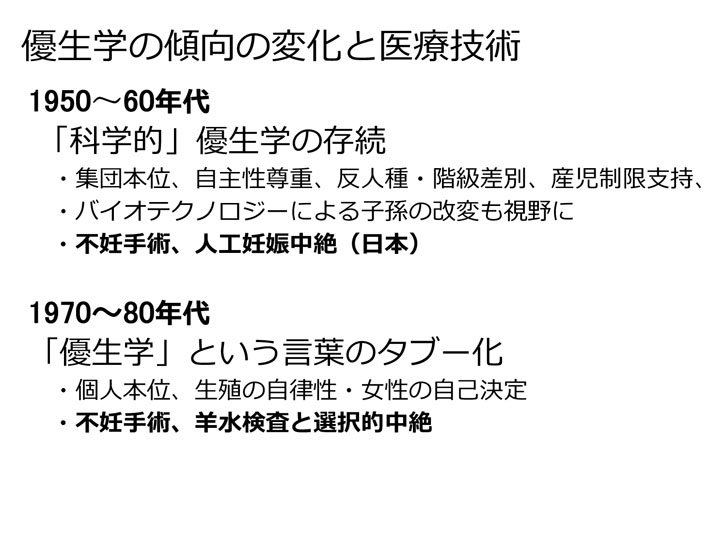

さて、優生保護法がどんなものなのかについて、ここで整理しておきたいと思います。いま母体保護法という名で中絶と不妊手術の規制に関わる法律があります。1996 年、優生保護法を改正して母体保護法になりました。廃止ではなく改正です。それがどういうことかというのは後で申し上げます。優生保護法の前身は戦争中の 1940 年にできた国民優生法で、優生保護法ができた際に国民優生法は廃止されました。国民優生法は不妊手術と中絶を規制する法律です。国民優生法はナチスの断種法をモデルにしていると言われますが、ナチスの断種法自体がアメリカの断種法を参考にしています。断種法というのは北欧、アメリカ諸州、カナダ、ヨーロッパ、その他いろいろなところでできていて、中でも州レベルで広く展開していたのがアメリカでした。日本では、国民優生法を作る時に当時の厚生省ですべての国の断種法を網羅的に調査して比較検討しています。ドイツ医学やナチスの保健政策をかなり参考にしていたのは事実ですが、断種法が一つのアプローチとして先進国を中心に広がり始めたという状況があるわけです。しかし戦後、優生保護法が成立し国民優生法は廃止されました。優生保護法第1条には、有名な「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という文言が入っています。優生保護法に対しては、長らく障害者団体や女性運動の中で「非常に差別的だ」と廃止を求める声がありましたが、そういった運動の流れとは別に、自民党の社会部会で改正の勉強会ができ、素早く改正されました。優生保護法の優生学的な表現や規定を言い換えたり削除したりして改正したのが、母体保護法です。第1条は「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする」と変更されました。

1996 年に、なぜ突然…突然といっても遅きに失しているわけですが、なぜ急に優生の要素が外されたのかについてはいろいろと考えられますが、これは役所側の事情がいちばん大きいと思います。精神衛生法が 1950 年にできてから、精神病院への患者収容が進んで人権問題もたびたび指摘されていましたが、1983 年には看護職員に患者が殺害された宇都宮病院事件がおこり、国際的非難が高まりました。優生保護法はこの精神衛生法と連動して運用されていて、厚生省でこの法律を所管していたのは精神衛生課でした。優生保護法だと中絶を合法化したというイメージが強いので、私も調べる前は母子保健系のセクションが管理しているのかと思ったらそうではなかった。精神医療に対する批判の中で、精神衛生法をノーマライゼーションの方向に改正せざるを得なくなって、精神衛生課はもうこの法律を所管できなくなりました。優生保護法は、ノーマライゼーションとは全く逆の発想によるもので両立しないわけです。一方で、中絶や不妊手術の法律は必要なわけです。それで母体保護法を母子保健課に渡すことになっていたのですが、こちらも、「優生」を掲げる法律など、とても引き受けられない状況でした。

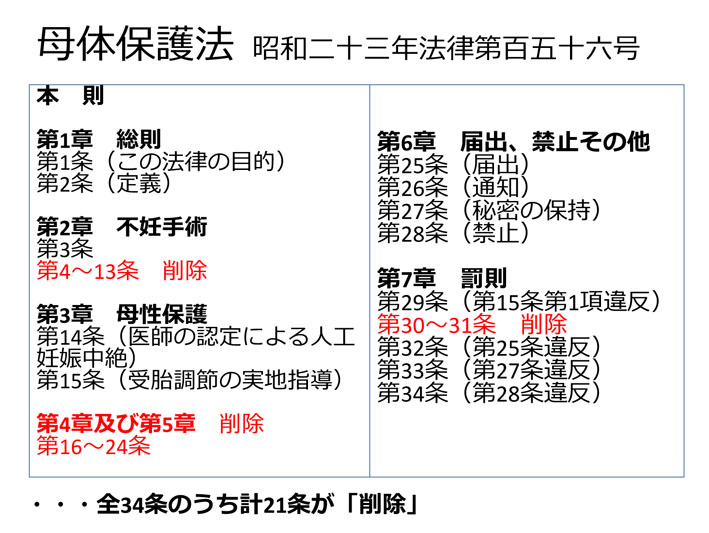

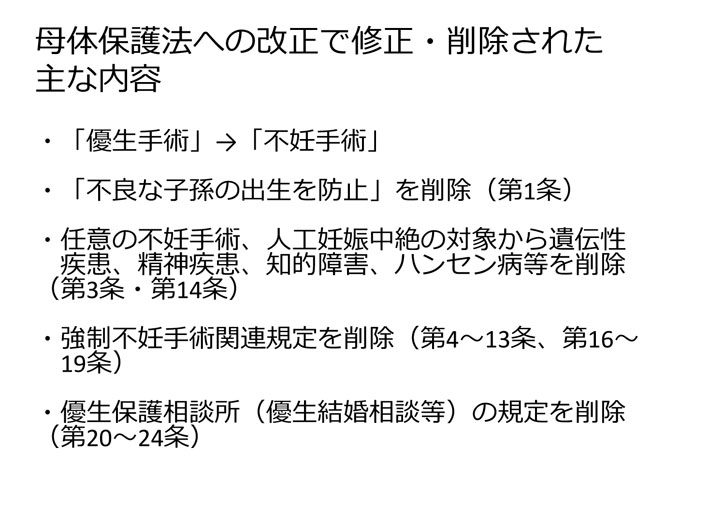

そうした事情があってこのタイミングで「優生」を外した、ということが大きいのかなと思います。というのは、例えば母体保護法をよく見ますと本則全 34 条のうち21 条が削除です。つまり、3 分の 2 くらいががら空きなのです。全体を見てもらうと例えば 4 条から 13 条削除。それから 4 章 5 章の中の 16 条から24 条削除。「削除」と母体保護法のなかに書いてあるのです。それから 30 から 31条削除。削除された部分が、優生保護法の中での優生政策に関係のあるところだったということです。では、実際に修正されたり削除されたりしたポイントがどこかといいますと、「優生手術」と言っていたのを「不妊手術」と言い換えました。それから先ほど見たように「不良な子孫の出生防止」というのを削除しました。不妊手術、優生手術と言われたものについてはカテゴリーが 2 つあって、本人・配偶者や代諾者の同意を必要とするものと同意を必要としないものの大きく 2 つに分かれます。たとえば、ハンセン病の患者に対して、医師は同意をとれば自分の判断で手術ができました。優生保護法の場合は本人だけでなく、配偶者に該当する疾患や障害があった場合にも、任意の手術ができました。こうした条文が改正で削除されました。また、第 4 条や第 12 条のように審査を必要とする強制的な不妊手術に関する部分も全面的に削除されました。

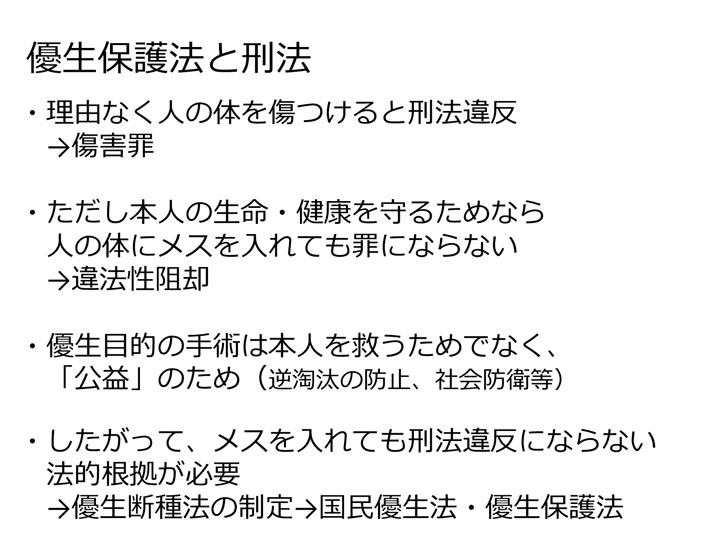

ところで、優生保護法というものが不妊手術をする上でなぜ必要とされたのでしょうか。これは余りに基本的過ぎて記事や論評にはなかなか出てこないのですが、私は事の深刻さや重大さを考えるうえで確認しておきたいと思います。優生保護法というのは、手術を刑法違反にしないための法律です。例えば優生保護法や母体保護法で定義されている不妊手術は、体にメスを入れて、精子や卵子が通る管を縛ったり切ったりするものです。普通、人の体を傷つける、ましてや何らかの機能を失わせるというのは、まともな理由がなければ明らかに傷害罪です。刑法違反になります。ただしその本人の命を救うとか本人の健康を保全する、病気を治すなど、医師が業務上必要な行為としてなされた場合は違法性が阻却されます。違反に問われないのです。ちゃんと資格を持った医師がご本人のために医療上の理由があって手術をするならば、それは医療行為だから刑法違反に問われません。ここまでならば不妊手術のために、わざわざ別に法律作る必要はないのです。

ではなぜ優生目的で手術をするために法律が必要なのかというと、本人の命や健康を守るためではなく公益上の理由、つまりこの人が子供を生むと公益上マイナスだという理由で手術を認めるという話になるからです。そうするとこれは本来の医療行為とは全く違います。ですから、傷害罪に当たらないように、違法性を阻却できるように断種法という法律が求められたのです。20 世紀に入ってから、主に施設や病院に収容された精神病や知的障害の人を対象に不妊手術を進めるために、各国で断種法を制定する流れができていました。このように、優生保護法は、刑法違反になるような行為を法的に正当化するために必要だったのです。

手術とはいえ人を傷つけるということは大変なことだというのが大前提です。理由なくメスを入れれば傷害罪に当たるわけですから。けれども、それを補って余りある重要な意義があるんだよというのが公益上の目的、優生なのです。強制不妊手術では、本人の意向や事情よりも優生上の理由が重視され、本来傷害罪に当たるような行為が正当化されるというのが、重大な問題です。

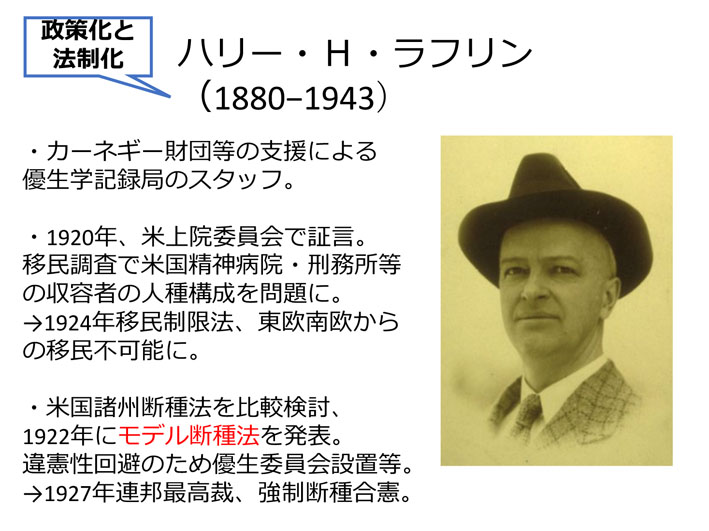

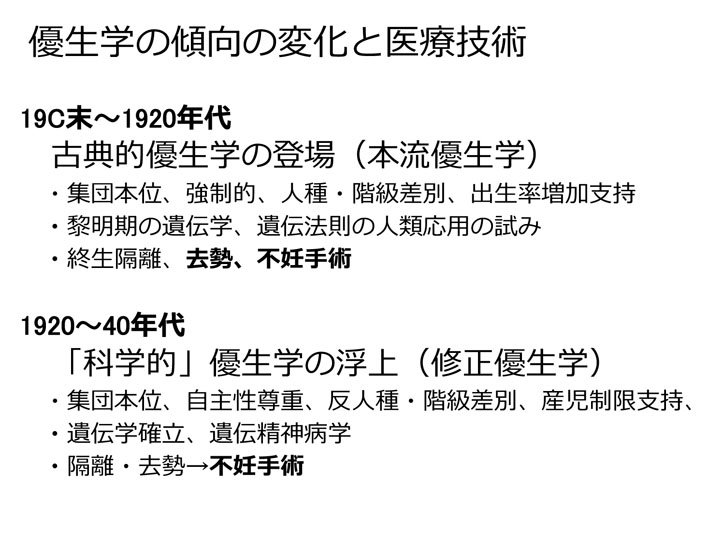

さて、こんな法律を生み出した優生学とは何か。優生学は 20 世紀に国際的に広がりました。インド、韓国、もちろん日本、そして中国や東アジアにも影響が及びます。公衆衛生は現存する人口集団における健康上の問題への取り組みですが、優生学は世代をこえて時間軸で生殖や遺伝に注目して保健上の課題を解決しようとするものです。優生学は社会主義国などでも広がり、一見対立する政治的立場にある人々も、それぞれの理由で優生学を支持することが可能でした。こうして、優生学は断種法などの法律や政策にもおとしこまれていったのです。優れたものを世に多く生み出し劣ったものを排除する考え方は、古くは古代ギリシャの代表的哲学者であるプラトンの著作にも見いだすことができます。しかし、現代的な優生学の基礎を作ったのはフランシス・ゴールトンというイギリスの科学者です。この人は同時代の多くの人々と同じように、ダーウィンの『種の起源』の考え方に強く影響されました。自然淘汰による人類の進化を人為淘汰、つまり品種改良と同じようにして優れた人類を作ろうと提唱して学問的な基盤を作った人です。それからドイツでも医師のアルフレッド・プレッツらが同じような発想で民族衛生学を提唱しました。

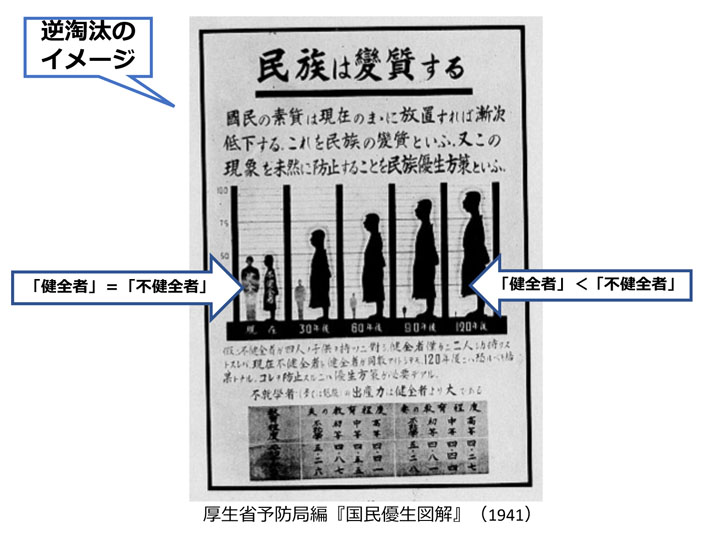

脅威としての”逆淘汰”

優生学が提唱された 20 世紀初め、キーワードとして重視されたものに「逆淘汰」があります。障害を持った人たちには弱肉強食、生存闘争の時代には子ども作るまで生き延びられなかったのが、今や、医療や福祉が充実してきて障害のある人たちが保護され、子供を作るに至るようになった--こうした前提のもとで、優れた人が減って、劣った人が増え人口集団の質が低下するということを主張したのが、優生学者たちです。

これは戦争中の国民優生法を作った時の当時の厚生省のパンフレットですが、30 年後、60 年後、120 年後の「健全者」と「不健全者」の将来の人口比の推移を予測しています。スタートでは同じ数であっても、世代を繰り返すと「不健全者」が大多数を占めるというものです。健全者の方は自分の生活水準を維持するために子どもを産み控えたり、女性が高学歴になったりして子どもの数が減ってくる。それに対して「不健全者」はそうではないというのです。この「不健全者」という概念は、医学的理由に限らないのです。貧しいとか、低学歴の世代が繰り返されるとか、そういうことも一緒にして「不健全者」という概念をつくっていました。

優生学のアプローチはいろいろあるのですが、私が重視したいのはコンセンサスを形成し「それでいい」という雰囲気を作り、政策や法律として優生学が実現するという点です。例えば、ラフリンという優生学の研究者はアメリカで早くからあった様々な断種法、この断種法というのが例えば性犯罪で収容された人を治療だと称して精巣をとってしまう、去勢してしまうとか、懲罰的な意味でそういうことをするとかというのは、「科学的でないし人道的ではない」として、去勢はせず不妊手術をするための制度を整えようとしました。

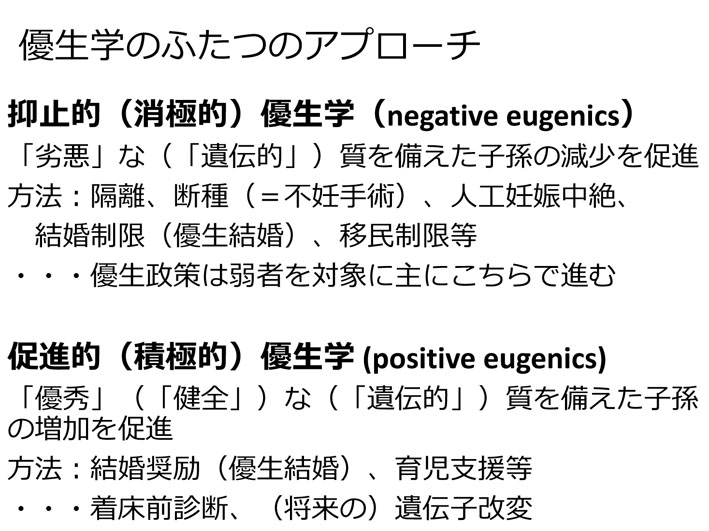

優生学のふたつのアプローチ

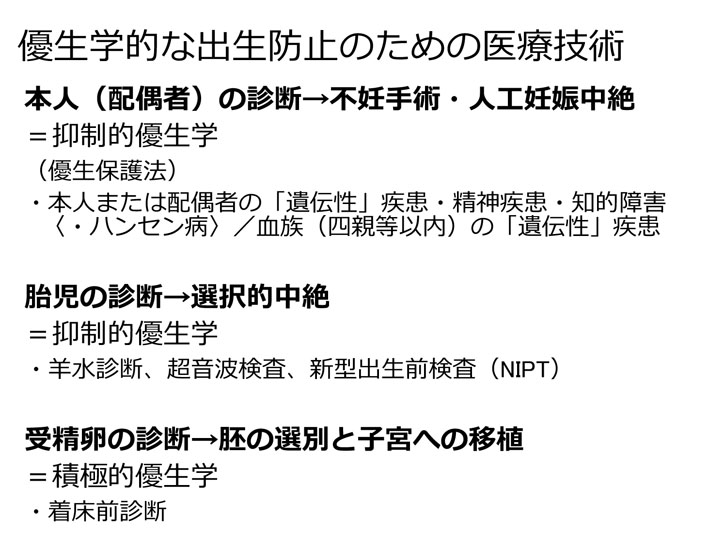

優生学には、抑止的・消極的(negativeeugenics) と 促 進 的・ 積 極 的(positiveeugenics)の考え方があります。悪いとされている人たちを減らすのと、良いとされている人たちを増やすということです。例えば、着床前診断は胚を選別して廃棄する場合は “悪い” ものを減らすというところに繋がり得るのですが、選別して “良い”というものを産ませるようにするという点では積極的という部分もあって、ちょうど転換点に当たるものなのかなと思います。

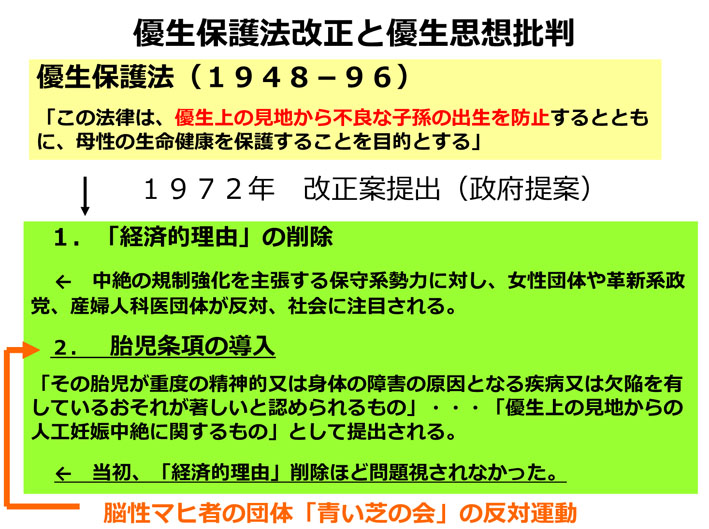

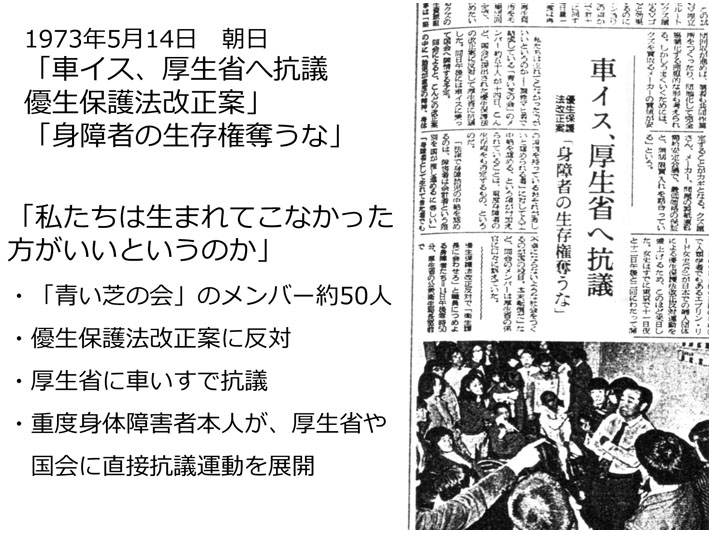

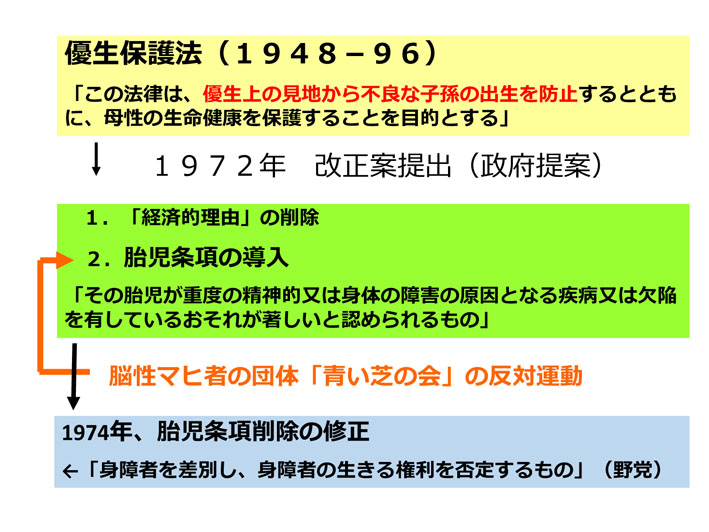

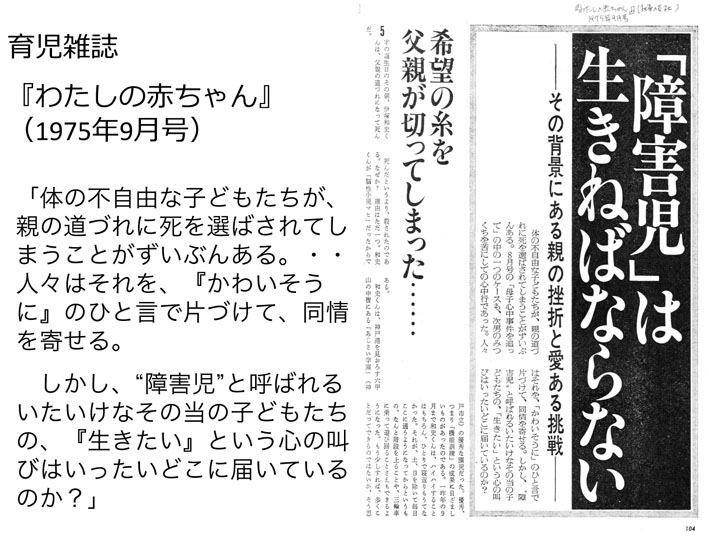

優生学というのも傾向が変わってきますが、注目しておきたいのが1970 年代に優生学という言葉自体がネガティブなものとしてタブー化していくことです。同時に羊水検査が普及し始めてくるという時期でもあります。1972 年に優生保護法改正案が提出されるのですが、その趣旨のひとつが中絶の「経済的理由」の削除でした。同時に羊水検査がはじまり、「不幸な子どもが生まれない運動」として障害の発生予防の取りくみもあり、「胎児条項」の導入を同時に提案しています。それに対して青い芝の会という脳性麻痺の人々の団体が非常に強力な反対運動をして、それに野党とかフェミニストたちも賛同し、最終的には胎児条項が障害者差別であるとして法案から削除されていったという経緯があるのです。

優生保護法改正の提案がなされる少しまえに、横浜で障害を持ったお子さんを殺してしまったお母さんの刑を軽くするための運動というのが地域で起こったとき「障害児は殺されても仕方がない」という表現がそこには含まれていました。この子殺しと胎児条項が青い芝の人々のなかでつながったのです。胎児条項の提案理由は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という趣旨から、「その胎児が重度の精神的又は身体の障害の原因となる疾病又は欠陥を有しているおそれが著しいと認められる」というものでした。

ゲノム編集による「新優生学へ」

まとめに入ります。ここまで優生保護法の話をずっとしてきました。優生保護法というのは本人や配偶者や血縁者の診断というのが前提にあって、その人に不妊手術や中絶をするということでした。それが 1970 年代以降になって、出生前診断が普及してくると、胎児の診断をして選択的に中絶を行います。つまりその人自身の問題ではなくて、胎児の問題なのだ、という形になっていくのです。受精卵診断になると、妊娠する前の段階で胚を選別することになります。ここで積極的優生学の要素も入ってくるということです。

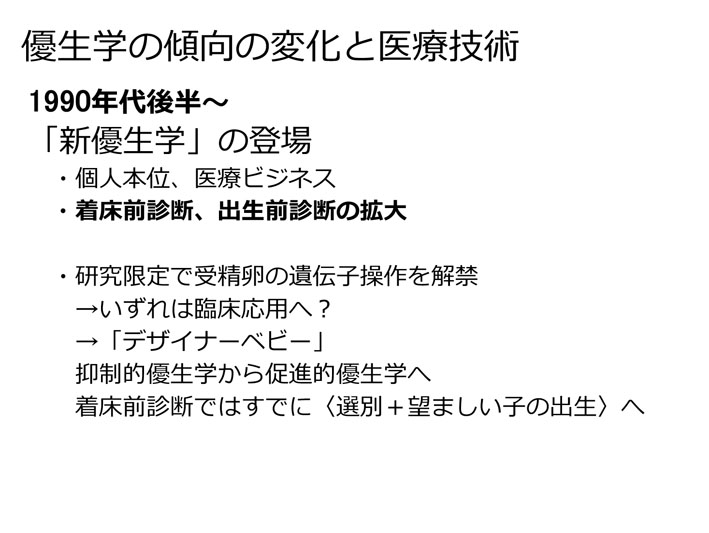

2000 年代くらいから、新優生学という言葉が生命倫理で議論されるようになりました。そこではいろいろな主

張がなされていますが、現代の最先端の技術との関連で言うと、デザイナーベビーが現実味を帯びてきたといわれています。こういった性質を持つ子どもが欲しいという、親の希望を受けて医療技術をつかって生まれてくるのがデザイナーベビーです。着床前診断では胚を遺伝子操作するということではなく、胚を選んで産む、となるわけですが、

デザイナーベビーは遺伝子改変技術で望ましい子どもの性質を付与しようというものです。今話題になっている「ゲノム編集」は、これまでの遺伝子組換え技術よりも低コストで遺伝的な改変を行えるようになったことで、普及が進むのではないかと考えられています。世界的なコンセンサスとしては受精卵の遺伝子改変はしないでずっと来ていたのですが、中国でフライング的に人の受精卵をゲノム編集したという論文が出たのです。生命倫理の議論はそういうフライングから始まることがありますが、この場合もそうでした。

日本の学術会議でもゲノム編集の検討チームが報告書を出していますが、そこで「優生保護法があったことを踏まえないといけない」「治療だけではなく障害を持った人への差別などの社会的な課題を解消しなければいけない」ということを言っていて、基本は注意深く進めるということになっています。3 月 9 日には、内閣府の生命倫理専門調査会が「ヒト受精卵のゲノム編集は生殖補助医療の基礎研究に限って認める、ただし、その胚を子宮に戻すのは禁止」として、実験自体は解禁する方向で報告書案を出しました。

先ほど女性差別撤廃委員会(CEDAW)による「優生保護法下での被害者に対して補償すべきだ、実態調査をすべきだ」との勧告について紹介しましたが、実はそれと同時に、CEDAW はリプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点で刑法の堕胎罪と母体保護法の胎児条項がない状態を解消するように勧告しています。産むか産まないかは女性の権利であり、胎児の障害を理由とする中絶もその中に入るという考え方によります。

胎児条項は胎児条項、優生手術は優生手術と簡単には切り分けられない歴史的経緯が日本にはあります。また、出生前診断と選択的中絶は優生思想と関わっているという指摘が、ヨーロッパやアメリカでも障害学を中心にだいぶ議論が出ています。しかし、まずは女性の人権という観点からこういう勧告がされているということを確認しておきたいと思います。これをどう捉えるか。結局リベラルかそうでないかとか、あからさまな差別主義者かそうでないか、ということだけでは済まない問題が優生思想とか出生前診断とか子孫を変えていくというテクノロジーには関わっているのです。先ほどの石地さんのお話をうかがって、「ああ、50 年間全く変わっていないのだな」という感想をもちました。

青い芝が 1970 年代の胎児条項削除の運動をしたときと、現代とは大きく違う部分もありますが、根本的なところは全く変わっていない。なぜ変わっていないのだろうと思うと、やっぱり戦後何が行われてきたのかをよく分析しなくてはなりません。自戒を込めてですが、戦後、優生保護法のもとで障害を持つ人たちに対して、各自治体で実際に何が行われてきたのかということを、わたしたちはほとんど知らなかった。いまやっとそういったことに光が当てられ始めてきたところです。私としてはこの問題にひきつづき注目していきたいと思います。ありがとうございました。