児玉 真美 氏

はじめに

こんにちは。本日はお招きいただき、ありがとうございます。実は、私は先月末にも大阪に来ていまして、医療事故調査制度のシンポジウムを聞かせてもらいました。すごく勉強になったといいますか、「いろいろな問題は全て繋がっているんだな」と考えながら帰りました。そのシンポジウムの中で、私がいちばん強く感じたことは、シンポジストのどなたもが言われていたのですが、「事故を隠蔽しようとする医療の体質が、患者との信頼関係を損なう」ということです。「私たちは、むしろその信頼関係を構築する方向でものを考えないといけない」ということを、どなたもおっしゃっていました。私自身もブログで、医療と障害の問題を巡る、その周辺での世界の出来事や議論を追いかけてきました。その中で考えてきたことを、今日お話しすることになると思います。

世界はいつのまにこんなに恐ろしい場所に?

まず、重い障害のある子どもの親である私が、どうしてこういうことを調べるようになったかといういきさつからお話しようと思います。

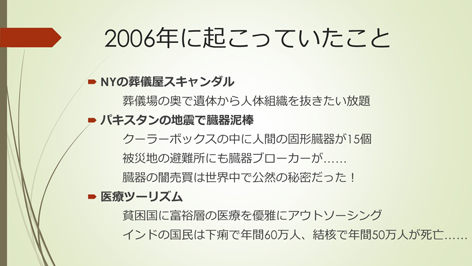

事の起こりは2006年の夏、今からざっと8~9年前です(スライド1)。当時、私は介護保険関係の雑誌に取材記事を時々書いていました。その編集部から「英語が読めるのだったら、インターネットでブラウズして、介護や医療に関係した海外の面白い話題を拾って、連載を書いてみたらどうか」というお話をいただきました。ただ、毎月英語でネタを探せるのかすごく不安だったので、「まずは試しに少し覗きに行ってみます」と返事をして、すごくお気楽にインターネットを覗きに行きました。ところが、いきなりすごくえげつないスキャンダルと出くわしてしまいました。ニューヨークの葬儀屋が、葬儀場の裏手で、遺体から人体組織を抜きたい放題抜いていたというスキャンダルです。

スライド1

スライド2

スライド2の写真は、「USA Today」という新聞の記事にあった写真なのですが、検察が被害者の遺体を墓から掘り起こして撮った、腰の部分のレントゲン写真を公開している様子です。本来なら大腿骨が2本あるべきところに、ストンとパイプが2本写っています。つまり、この葬儀屋は、骨目当てに両足を抜き取った後、バレないようにパイプを取り付けて、その上にパンツを履かせて棺に入れていたのです。この写真の手前の方に写っている白いパイプが、その時に使われたものです。こういうことが何年も行われていました。ただ、闇に流された人体組織は、病気のスクリーニングも何もしていませんから、これが医療製品に加工されて世界中に出回った後、患者さんたちに重篤な感染症が起きました。私がこの記事を読んだ時には、すでにいくつかの国で集団訴訟になっていました。「うわぁ、世界ではこんなことが現実に起こっているんだ」と思って、ものすごい衝撃を受けました。

その直後には、今度はパキスタンで大きな地震があり、その時に瓦礫の山をうろついていた臓器泥棒が4人逮捕されています。その一味が持っていたクーラーボックスの中には、人間の固形臓器が15個入っていました。私はこの記事を読んだ時にゾッとして考えてしまったのですが、「本当に生き埋めだった人はいなかったのか」ということです。もし生き埋めの人がいたとしたら、そういう人にとっては「やっと誰かが助けに来てくれた」と思って目の前の瓦礫が取り除かれたら、そこにいたのは救援隊ではなく臓器泥棒だったということになるわけですから、恐ろしい話だなと思いました。ただ、恐ろしい話はそこで終わりません。被災地の避難所にも臓器ブローカーが集まって来ていました。なぜかというと、生活に困窮した被災者の人たちが、腎臓や目などを売ろうとしてサインを出すからです。それで、そこにブローカーが集まってくるのです。当時インターネットで調べてみると、臓器の闇売買は世界中で公然の秘密になっていて、パキスタン以外にもいろいろな国の名前が「臓器を買える場所」として挙げられていました。

ところが、そうした貧困層が食い詰めて臓器を売らなければならなくなっているような国で、一方では、政府が国策として医療ツーリズムを推進しています。その当時の最先端はインドだったのですが、世界中の富裕層がインドに集まって、宮殿のような病院で優雅な療養生活を送っていました。一方で、インドの一般の国民には、ただの下痢で亡くなる人が年間60万人、結核で亡くなる人が年間50万人います。そういう国でこういうことが起こっています。「世界はいつのまにこんなに恐ろしい場所になっていたのだろう」と唖然としました。

アシュリー事件

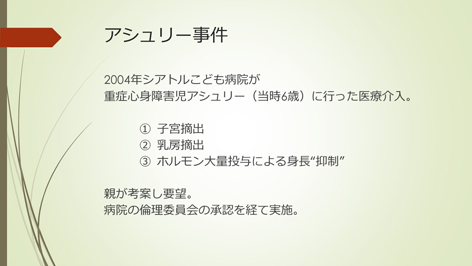

そうこうしているうちに連載が始まり、それから半年ぐらいして、毎日インターネットでウェブニュースをチェックしてネタ探しをしていく中で出会ったのが「アシュリー事件」です(スライド3)。

スライド3

2004 年に、アメリカのワシントン州シアトルこども病院で、身体障害も知的障害も重い、日本でいうところの重症心身障害児である当時6歳の女の子、アシュリーに手術をして、健康な子宮と健康な乳房を摘出しました。その後、女性ホルモンを大量に投与して、身長も伸びないようにしてしまったという事件です。この事件がすごく特異なのは、いずれも親が考案したということです。そして、どちらかというと消極的だったように見えるお医者さんたちをパワフルに説得してやってもらったというか、どちらかというと「やらせた」という感じの事件です。

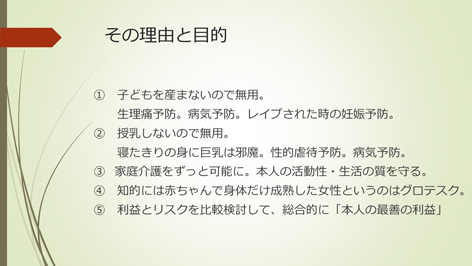

これに熱心だったのは、彼女のお父さんなのですが、「なぜお父さんがこんなことを考えついたのか」という理由と目的をスライド4に挙げてみました。簡単に言うと、「うちの子は、どうせ子どもを生むことも育てることもないのだから、子宮も乳房もいらない」ということです。そして、「普通の社会生活を送るわけではないから、背の高さにもメリットはない」とも言うわけです。「そんな必要としないものがあることで、不自由や不都合が生じてくるのだったら、そんなものは取ってしまうのがメリットだ」という、極めてシンプルかつ合理的な考え方ということになります。

スライド4

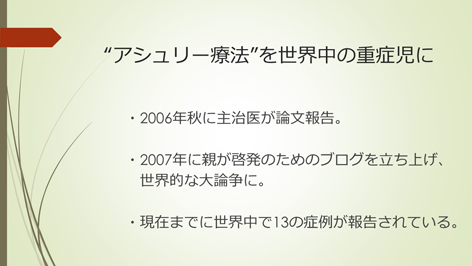

そしてお父さんは、この3つの医療介入をセットにして「アシュリー療法」として、自分の娘の名前を付けました(スライド5)。「良いことだから、世界中の重症児にやっていこう」と、2007年の正月にブログを立ち上げて呼びかけました。そして世界中で大きな倫理論争になったわけです。今までにいろいろな批判も出てきてはいるのですが、アシュリー以外にこれまで13人の重症児に行われたと報告されています。13人目は去年の報道で、ニュージーランドの子どもさんに行われたということでした。だから、まだ全く終わっていない事件です。

スライド5

アシュリーは「どうせ何も分からない人」?

私は論争が起こってすぐにこのニュースを知ったのですが、私の娘の障害像がアシュリーにとても近かったこともあって、すごく大きな衝撃を受けました。私は同じ重症児の親として、このお父さんの気持ちはすごく分かります。実際、私も「この子の身体が小さいままだったらどんなに良いだろう」と何度も思ったことがあります。小さかったら、どこへでもいつまでも連れて行ってやれますし、それだけいろいろな経験をさせてやれます。だからそう思ったことは何度もあるのですが、おそらくそれは実現不可能な夢想だと思っているからこそ、安心して口にすることができました。しかし、それを現実にやってしまった人がいるということを目の前に突き付けられると、逆にどう捉えていいのか分からないのです。

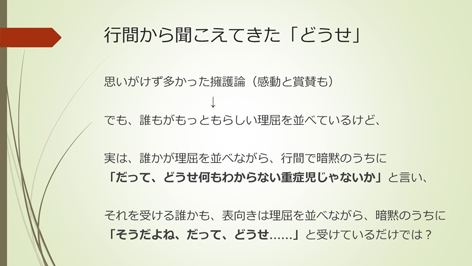

そうやって困惑しつつも、でもやはり気になるので、論争をネットに覗きに行きました。おそらく、その時の私の頭の中では、無意識のうちに「非難轟々になっているだろう」と思っていたのだと思います。ところが、インターネット上では、擁護論がやたらと渦巻いていました(スライド6)。擁護論というよりも、むしろ感動と称賛の嵐という印象でした。ネットの特性もあると思うのですが、みんなが「子どもの幸せのために、ここまでする親の愛が素晴らしい」と言って感動している感じだったのです。

私はすごくそれが気になって、ずっと論争を読んでいたら、「この人たちが言っていることは、実は言葉ヅラで言われているのとは別のことなんじゃないか」という気がしてきました。そこでは、いろいろな人がいろいろな理屈を並べているのですが、実際には行間で、暗黙のうちに「だって、どうせ何も分からない重症児だからやったっていいじゃないか」と言っているように思えたのです。そして、それを受けた誰かも、表向きは理屈を並べながら、でも実際は行間で「そうだよね。だって、どうせね」と受けているだけなのではないかというような気がしてきたわけです。でも、アシュリーと同じような障害像の娘を実際に育ててきた私にとってみれば、アシュリーにしても私の娘にしても、「どうせ何も分からない人」などではないのです。それなのに、そういう人たちの現実を見ようともしない人たちが寄ってたかって決めつけて、「だからこんなことをしてもいいんだ」と言っているような気がしました。その違和感や、その他諸々で、私はこの事件にすっかり取り付かれてしまいました。

スライド6

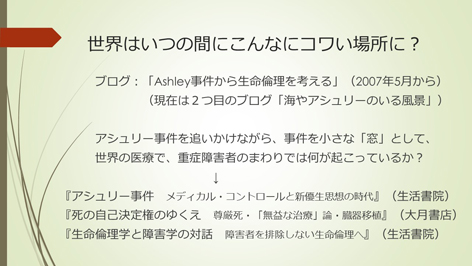

それで、その年の5月に、私はこの事件を追いかけるためのブログを立ち上げました(スライド7)。そのうちに、だんだん興味がその周辺に広がっていって、重い障害のある人たちの周りで一体何が起こっているのか、そういった世界の出来事をブログでずっと追いかけて今に至っています。私にとってアシュリー事件との出会いは、そこから世界の出来事を覗き見る小さな窓を得たことのように思います。

ブログで調べてきたことについては、2011年に『アシュリー事件』という本に取りまとめました。その周辺で追いかけてきたことについては、2013年の夏に『死の自己決定権のゆくえ』という本に取りまとめました。去年は翻訳になりますが、『生命倫理学と障害学の対話』という本を共訳で出しています。この本の原著者は、アリシア・ウーレットという人なのですが、アシュリー事件の時にすごく鋭い批判をしてくださった法学者の方です。この人は「生命倫理学が医療の手先になってしまっている」と言っていて、その生命倫理学に向かって、「もっと謙虚に当事者や障害者運動の声を聞きなさい」と書いてくれています。そんな感じで、アシュリー事件に関連して見知ってきたことや、ブログでやってきたことをこの3冊で総括して、やっと少し憑き物が一段落したかなという段階になっているところです。

宣伝ばかりで申し訳ないのですが、10年以上前に書いた『海のいる風景』という本が2012年に新版として復活しています。これは、私自身が娘を育ててきた中で、障害のある子どもの親として何を感じてきたか、何を体験してきたかを書いたものです。おそらく、それらが私のアシュリー事件に対する捉え方の根本になっているのだろうと思います。

スライド7

スタンダードが変質してきている

今日のテーマは、先ほどご紹介した私の著書『死の自己決定権のゆくえ』の内容の一部になると思います。この本を出してから1年半経つのですが、この1年半の間にも、世界ではいろいろなことが急加速的に起こっています。しかし、それを日本のメディアはあまり丁寧に報じてくれていないので、そういったあたりをお話できればと思います。

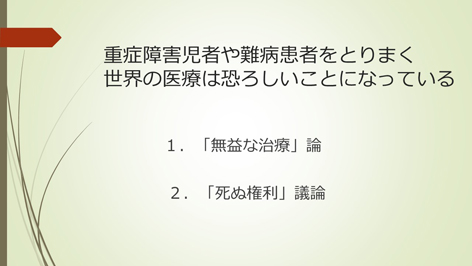

主にはスライド8で掲げる、この「無益な治療」論と「死ぬ権利」議論の2つになるかと思います。時間の関係で非常にざっとしたお話になると思いますので、あとはぜひ本を読んでいただけたらと思います。

スライド8

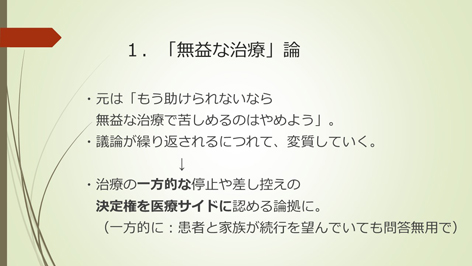

一つ目の「無益な治療」論とはどういう議論かというと、例えば「死のプロセスに入ってしまって、どうしても助けてあげることができない患者さんに心肺蘇生をして肋骨を折ったり、それで内臓を傷つけたりして余計に苦しめるようなことはやめよう」という議論です(スライド9)。「もう助けてあげることのできない患者さんだったら、甲斐のない治療で苦しめるのはやめましょう」という、その考え方自体はとても真っ当な議論だったのですが、それが繰り返されるにつれて、だんだんと議論そのものが変質していきました。その間には、おそらく世の中の事情も変わったということがあったのだろうと思いますが、今ではすっかり治療の一方的な停止や差し控えの決定権を医療サイドに認める論拠として使われています。「一方的に」というのは、「患者と家族が治療の続行を望んでいたとしても、問答無用で引き上げられてしまう」ということです。

スライド9

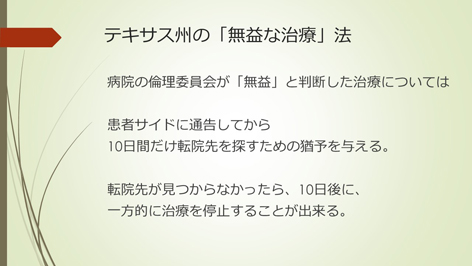

この「無益な治療」論について、最もラディカル(急進的)な法律があるのがテキサス州です(スライド10)。病院の倫理委員会が最終的に無益と判断した治療については、患者サイドに通告してから10日間だけ転院先を探すための猶予を与えるのですが、10日後に転院先が見つかっていなかったら、一方的に治療を停止することができます。これほどラディカルではないにしても、似たようなプロトコル(決まり事)や法律がいろいろなところにできていますので、それに抗おうとする家族からの訴訟などの係争事件が、英・米・カナダを中心に、非常にたくさん起きています。

2007年のアシュリー療法論争の時に、テキサス州で進行していた有名な訴訟があります。エミリオ・ゴンザレス君という1歳半の男の子の訴訟です。これが「無益な治療」論の典型例として、先ほどご紹介した『生命倫理学と障害学の対話』でも詳細に解説されています。「無益な治療」論の概略は非常に分かりやすいので、もしよかったら読んでください。

スライド10

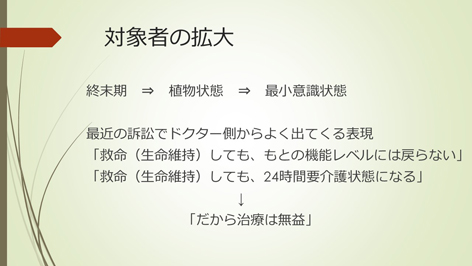

私がこの「無益な治療」論で気になっていることは、対象者が少しずつ拡大してきているのではないかということです(スライド11)。エミリオ君がそうだったのですが、最初は終末期の患者さんだったものが、いつの間にか植物状態の患者さんから治療が引き上げられるようになっていきました。そして、今問題になっていて、よく議論になるのは、最小意識状態の患者さんからの治療の引き上げです。

「無益な治療」論の最先端を行っている病院がカナダにあります。この病院に係る訴訟で、ちらほらとドクターサイドから出てくる表現に、例えば「この患者さんは救命しても元の機能レベルには戻らない」、「救命しても24時間要介護状態になる」、あるいは「施設介護が必要な状態になる」、「だからこの人への治療は無益だ」というものがあります。こんなふうに、線引きは、今は最小意識状態から、さらに前倒しに向かって進んできています。例えば、脳卒中の後遺症で寝たきりになった人なども、これから射程に入ってくるのではないかという気がします。

スライド11

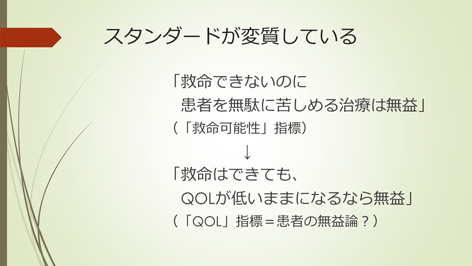

これは「対象者が拡大している」という捉え方もできないことはないのですが、私は「スタンダードが変質してきている」という捉え方もできると思います(スライド12)。最初は「救命できない患者さんを無駄に苦しめるような無益な治療はやめましょう」という話でした。そこで問題になっている指標は「救命できるか、できないか」だったはずです。しかし、今ではすっかり「救命はできてもQOL(注1)が低いままになるのだったら、その人への治療は無益」というように、指標が「救命できるか、できないか」から「QOLがどのくらい低いままになるのか」というところにシフトしてきています。でも、それなら最初からQOLが低いと見なされる重症障害のある患者さんたちはどうなるのでしょうか。最初からそういう人への治療は「無益」ということになるのでしょうか。そうなると、そこで問われているのは「治療の無益性」ではなくて、「患者の無益性」ということにならないでしょうか。「無益論」を説く人たちの言うことを聞いていると、そういう疑問を私は持ってしまいます。

「無益な治療」論については、実際には「無益性は定義しきれない」とずっと指摘され続けています。しかし、そういうアカデミック(学術的)な議論とは全く裏腹に、医療現場ではどんどんこういう考え方が広がってきています。しかも、どんどん変質してきています。日本では「無益な治療」という言葉で語られることはほとんどありませんが、日本にも歴とした「無益論」はあります。むしろ美しく情緒的な言葉で粉飾された「無益論」が、すでにかなり広がりつつあるのではないかと私は懸念しているところです。

(注1)Quality of Life:生活の質

スライド12

「死にたい」に共感して死なせてあげる社会

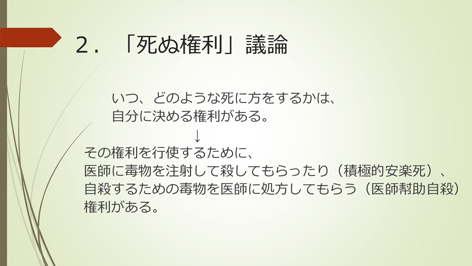

次に「死ぬ権利」議論です(スライド13)。これは、すごく簡単に言ってしまうと、「自分がいつ、どのような死に方をするかは、自分に決める権利があるんだ」という議論です。その権利を行使するために、お医者さんに毒物を注射してもらって死なせてもらう、殺してもらう。これが「積極的安楽死」です。あるいは、自殺目的で毒物をお医者さんに処方してもらって、それを自分で飲んで自殺する。これは「医師幇助自殺」、または「医師による自殺幇助」ということになります。つまり「死ぬ権利」議論とは、「こういう権利があるんだ。だからそれを認める法律を作ろう」という議論です。

スライド13

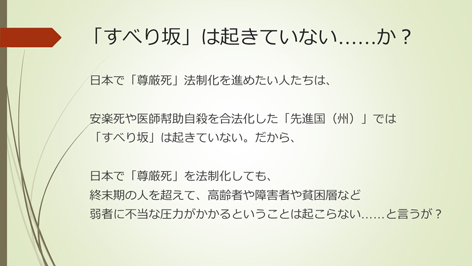

こういう議論になると、日本の尊厳死法制化を推進する立場の人たちは、「安楽死や自殺幇助を合法化した国や州では、いわゆる『すべり坂』は起きていない」と言われます(スライド14)。「すべり坂」というのは、「ある方向に一歩足を踏み出したら、そこは足元が滑りやすい坂道になっていて、ツルッと足を滑らせてどんどん転げ落ちてしまったら、歯止めなくどこまでも行ってしまい、取り返しがつかないことになる」という意味です。

スライド14

では、そういう国々では実際に何が起こっているのか、その実態を一部眺めていこうと思います。

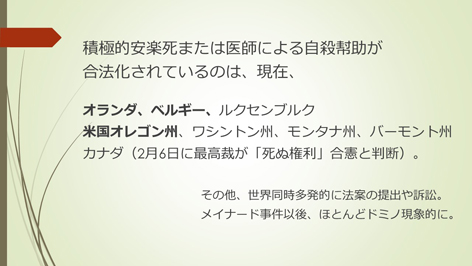

世界で「積極的安楽死」と「医師による自殺幇助」が合法化されているところは、私が英語ニュースを読み始めたり、アシュリー療法の論争が起こった2006年、2007年あたりまでは、スライド15で太字になっているオランダ、ベルギー、米国オレゴン州の3ヶ所だけでした。しかし、その後ざっと増えて、今はだいたいスライド15にある通りだと思います。それぞれ少し事情が違いますので、捉えようによっては、もう少し増えたり減ったりします。また、それ以外にも、ほとんど世界のあちこちで、「同時多発的」と言っていいぐらいに、合法化法案が議会に提出されたり、訴訟が起きたりしています。

皆さんもご存じなのではないかと思うのですが、去年の秋に、ブリタニー・メイナードさんというアメリカの若くて綺麗な新婚の女性が脳腫瘍の末期で、「私は医師に処方してもらった毒物を飲んで、11月1日に死にます」とビデオで宣言するという事件がありました。若くて綺麗な女性という悲劇性があったので、世界中のメディアが取り上げて、すごく話題になりました。あの後、ちょっとしたドミノ現象のように、ものすごい勢いで、あちこちで合法化法案が提出されるという事態になっています。

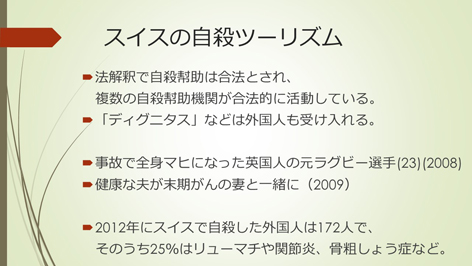

スライド15

そういった国々とはまた事情が違って、とても特異な状況にある国がスイスです(スライド16)。スイスは特別に法律を作っているというわけではないのですが、現行法を「個人的な利益目的でするのでなければ違法としない」という解釈をしていて、自殺を幇助する団体がいくつか合法的に活動しています。少し前までは、外国人を受け入れるところは「ディグニタス」というところ一つだけだったのですが、どうも最近の報道を見ていると、他にもできてきているようです。ディグニタスについては、ものすごくいろいろな批判があります。例えば「きちんとしたアセスメント(病状の評価)をしていない」だとか「終末期ではない人まで死なせている」など、いろいろなことが言われています。

非常に有名なケースを2つだけ挙げてみました。2008年に、23歳の英国人のラグビー選手が試合中の事故で全身マヒになりました。「こんな二級市民として生きていくのは嫌だ」と言って、両親がディグニタスに連れて行って自殺させました。その翌年、これも英国人の高齢のご夫婦ですが、夫の方は健康だったにもかかわらず、「私は妻を失っては生きていけない」と言って、末期がんの奥さんと一緒に自殺されました。これもディグニタスです。他にも、これに似た事例は数限りなく報道されているのですが、ついこの間出てきたデータでは、2012年にスイスで自殺した外国人172人のうちの4分の1はリューマチ、関節炎、骨粗しょう症などでした。ですから、日本にいて安楽死や自殺幇助について考える時は、どうしても「終末期で耐え難い苦痛のある人」というイメージをしてしまうのですが、実際は全く終末期の人で留まっていないわけです。

スライド16

スライド17

スライド17の写真は何だと思いますか? 2010年に、チューリッヒ湖で潜って遊んでいたダイバーの方が、湖にゴーグルを落としました。そのゴーグルを探し回っているうちに見つけたのが、この写真にある壷でした。通報を受けた警察が捜して引き上げてみたら、50個近くあったといいます。これは遺灰の入った壷で、実はディグニタスは、自分のところで自殺した人の遺灰を、チューリッヒ湖に投棄していたのです。中には左側の写真のように、ふたが取れたり破損したりして、中身が流出してしまったものもあったということです。これは、法律的には環境保護条例の違反にしかならなくて、結果的にディグニタスは罰金を払う程度で終わってしまったようなのですが、私はそれとは全く別の次元で、「死者への冒涜」というか、これはとんでもない行為なのではないかと思いました。「手伝って人を死なせる」ということを日常的にやっていると、「命に対する敬意」というか「畏怖心」のようなものがここまで麻痺してしまうのかと、背筋が冷えるような思いのする出来事でした。

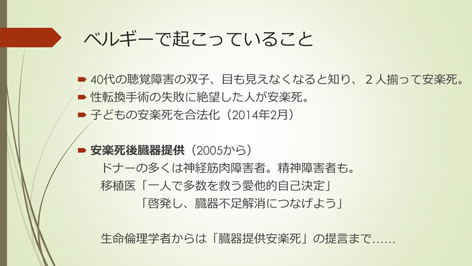

一方、合法化した国の中でも、最近断トツで最先端を突っ走っている感じがするのがベルギーです(スライド18)。絶句してしまう感じの事例が、次々と報告されています。例えば、生まれつき耳の聞こえない40代の双子の男性がおられたのですが、近く二人とも目も見えなくなることが分かって、絶望して二人揃って病院で安楽死されました。それから、性転換手術を受けた方が、その結果に対して、「こんなはずではなかった」、「こんな体では生きていけない」と言って安楽死を希望されたのですが、それが「耐えがたい精神的苦痛」として認められてしまって安楽死されました。「子どもの安楽死が合法化された」というニュースは、日本でもずいぶん大々的に報道されていましたので、皆さんもご存じだと思います。

スライド18

私がベルギーでいちばん気になっているのが、「安楽死後臓器提供」です。ベルギーで安楽死を希望すると、その申請書に臓器提供の意思表示の用紙が一緒に付いてくるのだそうです。そして、その両方を自己決定すると、「安楽死を手術室のすぐそばでしてもらえませんか」という話になり、それを了承すると、手術室のすぐそばで安楽死をすることになります。そして、心停止から数分間待って臓器を摘出するということが2005年から行われています。しばらく新しい情報はなかったのですが、つい数日前に、ちょうどこの話題がまた出てきました。それによると、今までに17人の方から安楽死後臓器提供があったということです。

安楽死を希望される方は、どうしてもがん患者の方が多いわけですが、そういう方はドナーになりにくいということがあって、安楽死後臓器提供のドナーはALS(筋萎縮性側索硬化症)やMS(多発性硬化症)などの神経筋肉疾患の患者さんが多いということです。精神障害者も含まれていますが、ベルギーの移植医の人たちは「これも自己決定だ」と言われるのです。しかも、「一人で何人もの命を救うことができる愛他的な、利他的な自己決定だ」、「良いことだからどんどん啓発して、臓器不足の解消に繋げよう」と言っておられます。

でも、私は「本当にそうなのかな。そんなのでいいのかな」と思うのです。重い障害のある人が、生き辛さから絶望して「死にたい」と言った時に、それに共感して死なせてあげる社会。あまつさえ、そういう人に向かって臓器提供を働き掛けて、「よくこんな一人で何人もの命を救える英雄的決断をされましたね」と言って称賛し、希望通りに殺してあげる社会。そういう社会で本当にいいのだろうかと私は思います。

また、「どうせ安楽死も臓器提供も、どちらも自己決定なのだから、いっそ生きているうちから麻酔をかけて臓器を取らせてもらって、そういう形で安楽死をしてもらえば、よほど効率的ではないか」と言って、「臓器提供安楽死」を提唱する学者さんたちまで出てきています。これは2010年に論文が初めて書かれて、それからしばらく間が空いていますが、最近またこういうことを言い出す方が増えているように思います。

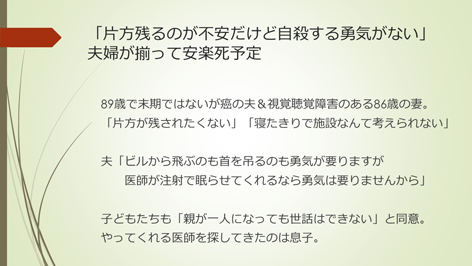

去年の暮れにベルギーから流れてきたニュースが、またずいぶんショッキングなものでした(スライド19)。やはり高齢のご夫婦で、それぞれ病気があったり障害があったりするのですが、二人で自立して暮らしておられました。ただ、これから先、自分たちがどうなるのか考えたら不安で仕方がない。いっそ二人で自殺してしまいたいのだけれど、ビルから飛ぶのも怖いし、首を吊る勇気もない。だけど、お医者さんが注射で眠らせてくれるうちに死なせてくれるのだったら勇気はいらない、怖くないからやってもらいたい。このご夫婦には、成人した子どもさんが3人おられるのですが、みんな賛成なのだそうです。「どちらかが死んで、片方に残られても、自分たちは世話ができないので、親の希望を尊重したい」と言っておられるのです。このご夫婦を安楽死させてくれるお医者さんを探してきたのも息子さんだということです。

これは考えてみたら、すごい話だと思います。私も今、介護の真っ只中で、いろいろ悩ましい問題がたくさんあるのですが、老いや介護の問題には、こういう解決方法があったのです。そう考えると、安楽死であれ、自殺幇助であれ、尊厳死であれ、これから高齢化していく社会で、「人を死なせても罪にならない」ということになったら、それはずいぶん恐ろしいことになるのではないかと思います。

スライド19

社会に蔓延る「どうせ」の意識

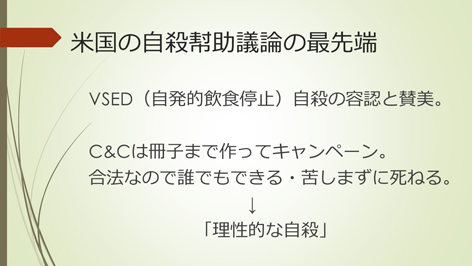

一方、アメリカの議論の最先端で、最近とても流行っているのがVSEDと言われるものです(スライド20)。「Voluntarily Stopping Eating and Drinking」の頭文字で、文字通り訳すと「自発的飲食停止」です。私は専門家ではないので断言はできないのですが、これはおそらく本来は緩和ケアの一端で、「終末期や臨死期に体が飲食を受け付けなくなった人に対しては、水分も栄養も差し控える方が、本人の苦痛を軽減して死ぬことができる」ということなのだろうと思います。しかし、このVSEDは、それを逆手に取るような形で、「自発的に飲食を絶って死にましょう」という話なのです。

スライド20

C&Cという団体が、アメリカにあります。「Compassion and Choices」というのが団体名なのですが、C&Cと略称されます。アメリカの全ての州で自殺幇助を合法化することを目的に活動しているロビー団体です。お金も政治力もある団体です。先ほどお話したブリタニー・メイナードさんの事件の時に、日本のメディアはほとんど触れなかったように思うのですが、メイナードさんの後ろには、実はこのC&Cがぴったり支援に入っていたのです。C&Cは、メイナードさんがオレゴンに住んでいる時から支援に入っていました。メイナードさんのビデオは、非常に美しく情緒的にできているのですが、あれもよくよく見ると、最初の画面の右上にC&Cのロゴが入っています。つまり、この団体が作ったビデオだったわけです。ですから、若くて美しい女性の悲劇だという話題性で、C&Cがメイナードさんを広告塔として利用したのではないかという批判もあります。

そのC&Cが最近えらく熱心に、ほとんど推進キャンペーンのようにやっているなと私が感じるのが、このVSEDです。冊子まで作っています。私はこの冊子をダウンロードしたもののまだ読んでいないのですが、パラパラッと見た感じでは、VSEDの定義や歴史、どうやって行うのか、メリットやデメリット、アドバイスなど、いろいろなことが盛り込まれています。C&Cが言っていることは、要するに「VSEDだったら、誰にとっても、どこでも合法ですよ」ということなのです。「オレゴンやワシントンのような法律ができていない州の人でも、このやり方だったら、そんなに苦しくなく自殺できる」ということが、C&Cの言っていることの骨子です。法律がある州でも、2人のお医者さんが終末期と認めた人でないと対象にならないので、終末期以外の人で、「私も死にたい」という人に対しては、「このやり方だったらできますよ。合法ですよ」と説いているわけです。

VSEDというのは、自分で「今から私は飲み食いを絶ちます」と宣言して、その通りに実行するわけです。「苦しまずに死ねますよ」とは言うのですが、どうも口が渇く、ドライマウスが辛いようです。それで、「そこのところだけは、緩和ケアを受けましょう」というのが、C&Cのアドバイスです。ということは、アメリカではVSEDでドライマウスになった人に対応してくれるお医者さんや病院も出てきているということだと思います。

最近は、こういうことを「理性的な自殺」と言うのだそうです。別に終末期でなくても構わないし、特に重病でなくても構わない。健康であっても、自分で「十分に生きたから、もういいんだ」と、理性的に決断して実行する自殺です。これをメディアが取り上げたり、「自分の家族が飲食を絶って、こんなふうにして亡くなりました」という体験談を非常に美しく語る人たちが出てきています。

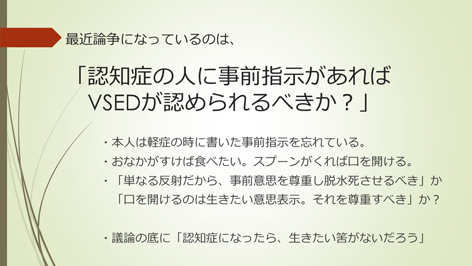

アメリカの生命倫理学で目下論争になっているのも、この問題です。認知症になった人が軽症のうちに、「自分がこの先重症になって、こういう状態になったら、自分にとってそれは耐え難いので、そういう時にはVSEDで死にたい」と事前指示書、すなわちリビング・ウィルに書いておいた場合に、それは認められるのかという問題です(スライド21)。なぜかというと、実際にそういう状態になった時には、本人はそれを書いたことすら忘れています。だから、お腹が空いたら「食べたい」と意思表示するし、介助者がスプーンを口元に持っていけば、口を開けて食べたり飲んだりもします。この場合、どちらの意思を尊重すべきか。この問題に対しては、「そんなものは単なる反射に過ぎないのだから、事前指示を尊重して、脱水死させてあげるべきだ」という立場の人もいれば、逆に「口を開けるのは『生きたい』という意思表示だから、それを尊重すべきだ」と主張する人もいます。つまり、「事前指示を書いた段階の意思を尊重するのか、今のこの人の意思を尊重するのか」ということです。

こういった論争が報道されると、その記事にはコメントがたくさん付くのですが、それを見ている限り、一般の議論の中では、前者の方が圧倒的に多いです。私がそれを読んですごく気になるのは、前者の主張をする人たちの論拠です。「だって、どうせ認知症になったら何も分からないんだし、そんな状態で生きていたい人なんかいるわけないじゃん」という、すごく短絡的な思い込みがあるのです。

スライド21

こういう議論がじわじわと広がってきているアメリカの実際の医療現場でどういうことが起こっているのかという、私にとってショッキングだった事例を一つご紹介します(スライド22)。2013年の秋の出来事です。ティム・バウアーズさんという30代の男性が、山にハンティングに行って木から落ちたのです。ヘリコプターで救急搬送されて、本人は事故直後ですから薬で意識を落としてあるのですが、駆けつけてきた家族に対するお医者さんの説明は、「この人は脊髄を損傷して、もう一生寝たきりとなりました。人工呼吸器なしでは生きていくことができません」というものでした。すると、それを聞いた家族が「では、本人の意思確認をしますから、鎮静を解いてください」と言い、それでまたドクターがその通りにするのです。看護師であるお姉さんが、「あなたはこういう状態になりました。Do you want this?(これでいい?)」と聞いたら、本人は一生懸命首を横に振りました。そういうやりとりを何度かした後、家族がお医者さんのところへ行って、「先生、本人は『呼吸器を外して死にたい』と言っています」。それを聞いたお医者さんが患者さんのところへ行って同じ質問をしたところ、同じ回答を得たので、「これは自己決定だ」ということになり、なんと事故の翌日に、60人ぐらいの親族が病院に集まってきて、歌を歌ったりしてお別れをして、人工呼吸器を外して、バウアーズさんは5時間後に亡くなりました。

スライド22

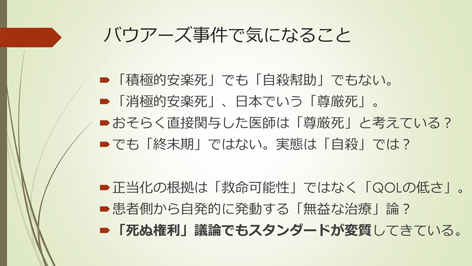

このバウアーズさんのケースは、積極的安楽死でも自殺幇助でもありません(スライド23)。お医者さんが毒物を注射したわけでもないし、本人が毒物を飲んだわけでもない。分類で言うと、おそらく消極的安楽死なのだろうと思います。日本で言うところの「尊厳死」に近いのかなと思います。ただ、この人は終末期ではありません。終末期どころか、命に関わる病気だというわけでもありません。呼吸器をつければ、何年も生きられるわけです。一人のお医者さんが「この人は一生寝たきりですよ」と言ったけど、ちゃんと回復した人だって世界にはたくさんいるわけです。呼吸器を付けて地域で普通に暮らしている人だって、日本にもたくさんおられます。それなのに、「一生この人は寝たきりですよ」と一人のお医者さんが言っただけで、セカンドオピニオン(注2)も取らずに、ましてや「ちょっと生きてみようよ」という方向で励ますことも一切せずに、本人が「寝たきりで、呼吸器を付けなければいけないくらいだったら、死んだ方がマシだ」と言ったら、それを家族もお医者さんも受け入れて、翌日にはもう死なせてしまう。このケースは、尊厳死や消極的安楽死というよりも、実態としては、やはり自殺なのではないのかという気がしてならないのです。この事件の本質は、そういう意味での自殺幇助に当たるのかもしれません。

ただ、先ほどお話した「無益な治療」論との関係で考えてみると、この事件は興味深い事件ではないかと思います。「無益論」というのは、あくまでも患者の自己決定の裏返しというか、対極にある医師側の決定権議論、つまり「医療サイドが決めることだ」という議論です。しかも、先ほどお話したように、それがQOLに基づいた決断、決定ということになってきているのです。そう考えてみると、このティム・バウアーズさんの事件は、QOL指標の無益論を、患者側が先取りして発動した事件という捉え方ができるのではないのかと思います。

また、もう一つの捉え方としては、無益論で起こったスタンダードの変質が「死ぬ権利」議論でも起こっていると言えるのかもしれません。「もう助けてあげることができない人だから、苦しまずに死ぬ権利があるんだ」ではなくて、やはり無益論と同じように「どうせ寝たきり、どうせ治らない、どうせ認知症なんだったら、そういう人には死ぬ権利があるんだ」というスタンダードの変質が、こちらでも起こってきていると理解できると思います。

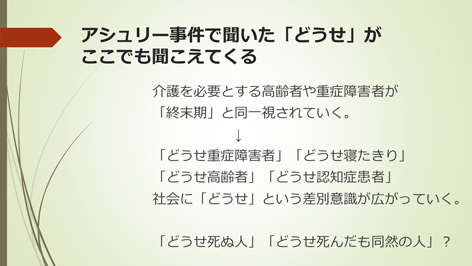

スライド23

私は「無益な治療」論や「死ぬ権利」議論を追いかけてきたのですが、追いかけているうちに、アシュリー事件の時に聞こえてきた、あの「どうせ」という声が、ここでも聞こえてくるような気がします(スライド24)。「どうせ重症障害者」、「どうせ寝たきり」、「どうせ高齢者」、「どうせ死ぬ人」、「どうせ死んだも同然の人」というように、社会に「どうせ」という意識が共鳴して共有されて広がっていっているのではないか。巷の議論を聞く限り、日本の尊厳死法制化の議論でも、これは、もうすでに起こっている現象ではないかと思います。

スライド24

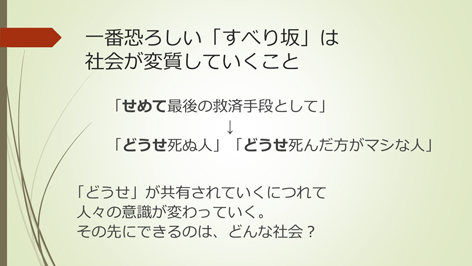

「すべり坂」は、いろいろな形で起こっていると思うのですが、その中でもやはりいちばん恐ろしい「すべり坂」は、こうやって「どうせ」という意識が、社会の人々の間に共鳴して共有されていくことによって、人々の意識や、社会のあり方そのものが変質していくことだと私は思います(スライド25)。そして、その先にできる社会とはいったいどういう場所なのかと考えた時に、今は議論がだいたい「死ぬことを巡る個人の権利」だとか「個人の選択」という枠組みになってしまっているのですが、やはりそこを超えて、むしろ「我々はどのような社会であることを選択しようとしているのか」という、もっと大きな問題として捉えるべきではないのかと思います。「死ぬ権利」だとか「死における個人の選択」という枠組みで捉えるのではなくて、それ全体を「社会としての選択という、もっと大きな問題なんだ」と捉えた上で、むしろ「終末期医療はどうあるべきなのか」、「そのために、そこに繋がる医療はどうあるべきなのか」というように、もう少し焦点を絞った上で、具体的に問題解決を模索するべき筋の議論なのではないかと私は考えたいと思っています。

(注2)よりよい決断をするために、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に求める「意見」、または「意見を求める行為」のこと。医療分野においては、主治医以外の医師に求める「意見」、または「意見を求める行為」のこと。(参考:Wikipedia)

スライド25

「共に悩み、共に考える」= 信頼関係

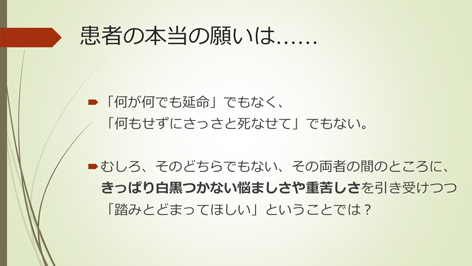

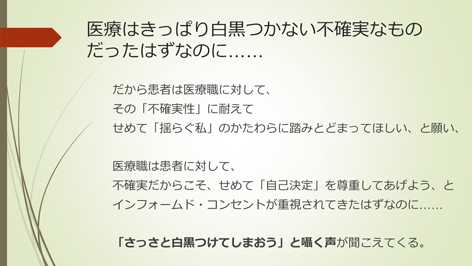

日本の尊厳死法制化の議論で、私がすごく気になっていることは、「何が何でも延命するのか、それとも何もせずにさっさと死なせるのか」という、ものすごく短絡的な二者択一の議論の構図が描かれてしまいがちなことです。しかし、「私たち患者の願いはどこにあるのだろう」と考えると、そのどちらでもないと思うのです(スライド26)。むしろ、私たちの願いは、その両者の間のところにたくさんある、きっぱり白黒のつかないもの、ドロドロと悩ましいもの、重苦しいもの、割り切れないもの、そういったものを引き受けつつ、その両者の間に踏み止まって、丁寧に細やかな決断を繰り返してほしい。それが、患者の本当の願いではないのかと思うのです。

私自身が、重い障害のある子どもの親として、子どもが小さな頃から、主治医との間で、ずっと意思決定には悩み続けて今に至っています。小さなことなのですが、例えば「けいれんをコントロールする薬をどうするか」という問題一つとってみても、簡単に答えが出たことはないのです。治療には必ずメリットとデメリットがありますから、「これを選んだら全てすっきり解決する」ということはまずありません。もう少しけいれんが止まってほしい時には薬を増やしたいのですが、そうすると必ず別のところに副作用が出てしまいます。そこでできるのは、「Aを選ぶか、Bを選ぶか」という選択の問題ではなくて、「AとBの間のどこで折り合いをつけるか」という問題であり、その折り合いをつける地点を見出すことでしかないのです。それは、常にすごく悩ましい葛藤になります。だからこそ、今振り返った時に、親である私のそういう悩ましさにきちんと付き合ってくださった主治医がすごくありがたいのです。決めたことが結果的に良かったのか悪かったのか、何が正解だったのかはずっと分からないままなのですが、この先生はいつも私と一緒に悩んで一緒に考えてくれました。それが、やはり私が娘の主治医を信頼できたいちばんの要因だったと思うのです。

スライド26

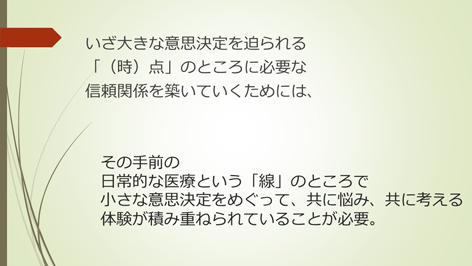

本当は、そういった大きな意思決定が必要になるのとは、もう一つ手前のところでの日常的な医療、これがまた不確実なことだらけだから困るわけなのですが、その不確実なことだらけの医療を巡る小さな意思決定をきちんと共有して、共に悩み、共に考える体験を積み重ねられていることが、やはり大きな意思決定を迫られる時に必要になってくる医師と患者の大きな信頼関係を作ってくれるのではないかと思います(スライド27)。そういった信頼関係は、おそらく双方が努力して築いていくものなのだろうと思うのです。「自分たちは専門家であって専門性が高いのだから、無条件に信頼しろ」と言われても、それで信頼関係ができるような簡単なものではない気がします。

スライド27

これまでを振り返ってみれば、「医療は不確実なものだ」という共通認識が、患者サイドにも医療者サイドにもあったと思います(スライド28)。私も娘に対する医療を振り返ったら、そう思います。そういう中で、不確実だからこそ患者は揺らぐのです。なかなかきっぱり白黒つかないし、揺らいで惑うわけなのですが、不確実だからこそ、「それに耐えなければならない患者のそばにいてほしい」というのが、患者サイドの願いではないかと思うのです。「だから見捨てずにそこにずっといてね。付き合ってね」ということではないのかなと思います。

医療者サイドにとっても、「不確実な医療の結果は、結局患者さんが負うしかないのだから、だからこそ、せめて自己決定を尊重しましょう」ということで、インフォームド・コンセント(注3)という概念ができたのだと思うのですが、最近はどこかから「そんなまどろっこしいことは、もうやめましょう」というような、「さっさと、きっぱり白黒つけてしまいましょうよ」と囁く声が聞こえてくるような気がします。

(注3)「正しい情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念。医療分野においては、医療行為の内容について、よく説明を受け、十分理解した上で、対象者が自らの自由意思に基づいて医療従事者と方針において合意することを指す。(参考:Wikipedia)

スライド28

「確実性幻想」にすり替えられた自己決定

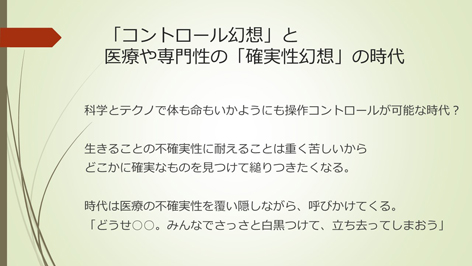

また、科学とテクノロジーが発達した今の時代に、そういうものによって「人の体も命も能力も、いかようにも操作・コントロールが可能になったのだ」という幻想が広がり始めているような気が、私はしています(スライド29)。そこにもやはり反作用のようなものが起こってきていて、逆に簡単に操作・コントロールできない不確実なものや、なかなか思い通りにならないもの、未知なものに対する不安が増大しているというか、そういったものに対する耐性が低下してきている面もあるのではないかと思います。しかし、元々「生きる」ということ自体が、そんなに確実なものではありません。むしろ「生きる」とは、ありとあらゆる不確実なものに取り囲まれている現実を引き受けていくことです。もちろん、その不確実性に耐えることは、とても重くて苦しいことですから、どこかに確実なものを見つけてすがりつきたいという気持ちは、私たち誰の中にもあるわけです。今の時代の「最先端医学への過剰な期待」が、その典型だと私は見ています。

今申し上げたような「科学で何でも問題解決できるんだ。もうそういう時代になったんだ」というような幻想を「確実性幻想」と呼んでみたのですが、その背景には、もちろんグローバルなネオリベ(ネオリベラリズム:新自由主義(注4)経済の利権構造が拍車をかけてしまっているという構図があるのだろうと思います。そんな中で、みんなの期待を背負って、みんなに後押しされた、医学をはじめとする科学の専門性が、どんどん大きな権威となってきて、それがその医学や科学の不確実性を覆い隠してしまっていないでしょうか。

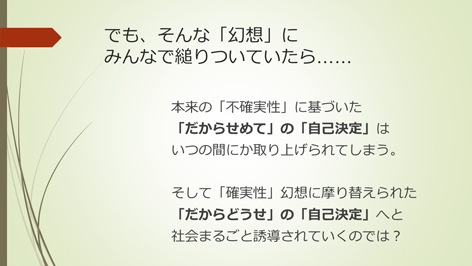

スライド29

今日は詳しくお話しできませんが、アメリカであった「マクマス事件(注5)」の中で、「お医者さんが脳死と診断したら、その人はもう死んでいるんだ。その人はもう死体なんだ。家族がそれを受け入れられないのは、科学に対する無知蒙昧なんだ」というようなバッシングが起こりました。ティム・バウアーズさんの事件だと「お医者さんが『一生寝たきりだ』と言ったら、絶対その通りになるんだ」、「無益論」で言うと「お医者さんが『この人はQOLが低すぎて治療には値しない』と言ったら、それ以上は医療資源の無駄遣いなんだ。そんなことは許されないんだ」というような、そういう空気が醸し出されてしまいます。しかし、みんなでそんな幻想にすがりついてしまったら、本来は「不確実だからこそ、せめて……」という自己決定だったはずのものが、いつのまにか取り上げられてしまって、「確実性幻想」にすり替えられた「どうせ○○なんだから」という自己決定に、社会が丸ごと誘導されていくのではないでしょうか(スライド30)。

(注4)政府などによる規制の最小化と、自由競争を重んじる考え方。規制や過度な社会保障・福祉・富の再分配は、政府の肥大化を招き、企業や個人の自由な経済活動を妨げると批判。市場での自由競争により、富が増大し、社会全体に行き渡るとする。(コトバンク:https://kotobank.jp/ より)

(注5)13歳の少女に対する脳死診断の2日後に病院が人工呼吸器を取り外そうとしたために家族が拒否、裁判に発展した事件。

スライド30

決めることの強要

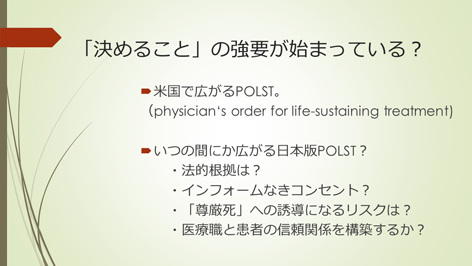

最後に、とても気になっていることを一つだけお話して終わります。アメリカで最近広がっているのが、オレゴン州で始まったPOLSTという制度の法制化です(スライド31)。これは「Physician's Order for Life-Sustaining Treatment」というのですが、「事前指示書を書いておきなさいよ」と一生懸命言っても書く人が増えないから、お医者さんの方から話を持ち出して、患者さんの気持ちを聞き取って、決まった様式の書式にチェックを入れていきます。そういう形で医師の指示書として作られる、患者の終末期医療についての意思決定なのです。私は何年か前にこの存在を知って、「なんかPOLSTはやばい感じがする。POLSTはやばいよ」と会う人ごとに話していたのですが、あまり食いついてくれる人はいませんでした。

これは、日本では法制化など全くされていませんし、まともに表立った議論もないと思うのですが、いつのまにか、気が付いたら日本でも定着しているのではないかと思うのです。病院に入院する時や施設に入所する時に、こういう記入用紙が出てくるのは、もうほとんど当たり前のことになっているのではないでしょうか。しかし、あの文書には、日本では法的根拠などありません。そもそも、いろいろな状態で入院したり入所したりするわけですが、その人に起きる緊急事態がどういうものかを、入院や入所の段階で想定できるとは私には思えないのです。

中島孝(現・国立病院機構新潟病院副院長、脳神経内科医)さんというお医者さんが、こういう慣行が広がっていることについて、「インフォームなきコンセントだ」と批判しておられます。私もまさにその通りだと感じています。しかし、患者や家族の立場の私たちからすると、そんなものを目の前に出されると、法的根拠がある文書に思えてしまうと思うのです。「今の段階で何が起きるか分からないのに、そんなの今はまだ決めておきたくないな」と思う人だっていると思うし、「決めないでおく権利」のようなものもあるのではないかと私は思うのですが、ああいう文書が出てくると、入院させてもらわなければ困る立場、施設に入れてもらわなければならない立場からすると、「いや、これは書きたくないです」とは言いにくいし、なんとなく書かないと入れてもらえないような気がするのです。特に、今のような尊厳死法制化議論がこれだけ広がってしまっている中では、こうした文書が出てくることそのものが、ある方向への誘導になりかねないのではないかと思います。

私は、これは「決めることの強要」に等しいような気がするのです。逆に言うと、尊厳死が法制化されてもいないのに、議論が広がるにつれて、いつのまにかこういうものが医療現場で慣行化されているということになります。だとしたら、こういうものがもうほとんど制度化されているのに、さらに尊厳死を法制化する必要はどこにあるのだろうという気すらしてきます。でも、いちばん気になるのは、こういうことが本当に医療者と患者との間の信頼関係の構築に役立つのだろうかということです。そこが私は本当に疑問なのです。

スライド31

私の娘も、最近は年齢とともに重症化してきています。だから、確かに緊急時はあり得るのです。考えておかなければならないと私も思っているのですが、ではどういう事態が娘に起こり得るかということをいろいろ想定して、親としての自分の思いを探ってみると、そこには相矛盾する思いが、もうゴチャゴチャに詰まっている。その中でいろいろな思いがせめぎ合っていて、引き裂かれて、どうにも決められない、選べない、そういうところにはまり込んでしまうのです。そんな中では、「決めなければならない」ということ自体が凄まじい苦痛です。それを、誰かから紙切れ一枚出されて、「さぁ、いざという時にどうしますか? 呼吸器はつけますか? 蘇生しますか? 気管切開はどうですか?」と聞かれて、その場で決断を迫られて答えたり、あるいは、簡単に四角の中にチェックを入れて「これでお願いします」というような問題ではないのではないかと思います。そのようなチェックリスト化した作業には、決めなければならないことの苦しさや痛み、割り切れないことの悩ましさ、引き裂かれることの辛さ、そういうものが何もありません(スライド32)。

スライド32

丁寧に細やかに、粘り強くものを考える

私がアシュリー事件から世界で起こっていることのあれこれを追いかけてきて気になっていることの一つは、このように、何もかもが論理だけで、白か黒か、綺麗に割り切れる話ばかりになってきていることです。でも、おそらく「人が生きる」ということ自体が、もっとドロドロと複雑で、矛盾だらけで割り切れないものだと思います。そして、そんな中で、不確実なことにみんなそれぞれ耐えて生きています。それを引き受けているからこそ、その割り切れなさや痛みを通じて、私達は人と繋がることができています。それが「人との関係性を生きている」ということなのではないかと思います。だからこそ、その割り切れなさや引き裂かれる痛みというものは、そんなに簡単に手放してはいけないものなのではないか。医療者と患者との間の信頼関係も含めて、人との信頼関係を構築していくためには、やはりそれを手放さないことから始まるのではないでしょうか。

時代は「さっさと割り切ろう」、「手間とカネのかかる人のそばからは、みんなで立ち去ってしまおう」、「みんなでやれば怖くない」とそそのかしてきます。そういう時代だからこそ、それに抗うためにも、割り切れなさ、引き裂かれることの痛みを手放さずに引き受けつつ、丁寧に細やかに粘り強くものを考えることが必要なのではないかと思っています(スライド33)。ありがとうございました。

スライド33